Pérégrinations… mais stabilité

Une conséquence providentielle de la Fronde

Le 15 octobre 1604 arrivaient à Paris les compagnes mêmes de sainte Thérèse, et le 18, en la fête de Saint-Luc, était établi le premier Carmel de France, le Couvent de l’Incarnation. Or, lorsque, en 1648, éclata la Fronde, la situation du monastère qui se trouvait à l’extrémité du faubourg Saint-Jacques, et par là sans défense, se révéla d’une grande insécurité. Craignant de nouveaux troubles, les Carmélites jugèrent opportun de se ménager une retraite dans Paris. C’est ainsi que l’on acheta en 1657, pour servir de refuge, quelques maisons de la rue du Bouloy, où s’installèrent treize religieuses, petit essaim qui dépendait en tout du grand couvent.

« El reconocido de Dios »

Rue du Bouloy… Nous sommes là à quelques pas du Louvre. Ce royal voisinage va avoir des conséquences inattendues. En 1660, après le fameux traité des Pyrénées, Paris accueille sa nouvelle reine, Marie-Thérèse, Infante d’Espagne.

Que l’on imagine la joie de la Princesse, qui est très pieuse, en découvrant tout près du palais un petit Carmel comme ceux de la Madre Teresa. Pour comble de bonheur, deux de ses religieuses connaissent l’espagnol. Sans tarder la Reine s’y rend. Charmée par la pauvreté du lieu qui lui rappelle tant les Carmels d’Espagne, par le silence, le recueillement qui y règnent, elle entraîne bientôt avec elle la reine Anne d’Autriche dans ce qu’elle nomme si joliment El reconocido de Dios (difficilement traduisible en français « le lieu où Dieu se complaît »), et toutes les deux vont se lier avec les Carmélites d’une véritable amitié.

La fondation

Mais un jour, en arrivant rue du Bouloy, les Reines demandent en vain leur grande amie : la Mère Thérèse de Remenecour. Cette dernière vient d’être rappelée au Grand Couvent. La déception d’Anne d’Autriche et de Marie-Thérèse est grande. Elles obtiennent cependant le retour de la Mère Thérèse ; mais comprenant que semblable incident pourrait bien se renouveler, elles recourent au seul remède : ériger le refuge de la rue du Bouloy en monastère indépendant. « Serrez-moi la main », dit Anne d’Autriche à la Mère Thérèse et à la Mère Françoise de la Croix, « si je vous fais plaisir en changeant l’hospice en monastère ». La Reine est obéie, et le Roi ayant donné l’autorisation nécessaire, la fondation a lieu le 12 janvier 1664.

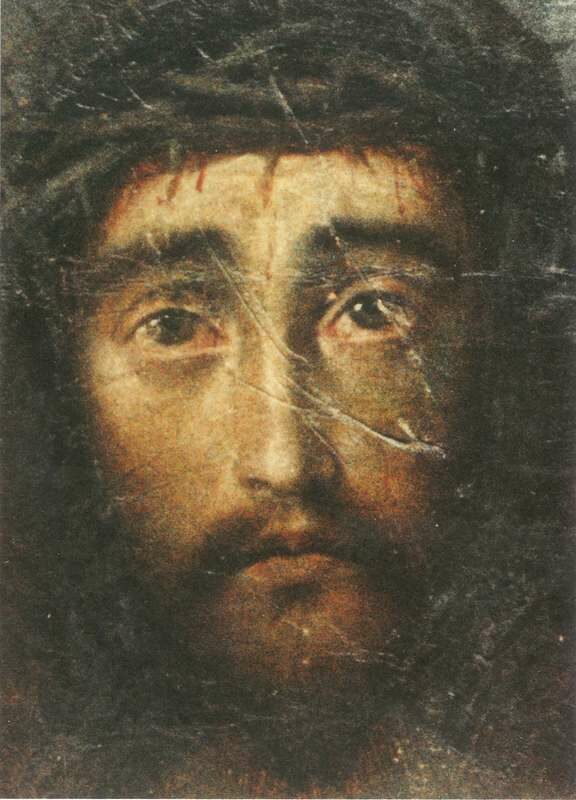

La Sainte Face miraculeuse

Les largesses des Reines pour leur Carmel se multiplient. Elles s’ingénient à deviner les besoins sans qu’on les leur dise ; de plus, elles se plaisent à laisser aux Carmélites de précieux trésors ; entre autres, Marie-Thérèse fait don d’un peinture de la Sainte Face arrachée aux Maures qui avaient vainement essayé de la lacérer à coups de couteau, puis de la brûler. On voit encore le sang qui coula des blessures et les marques des lacérations. Conservée au trésor de la cathédrale de Tolède, elle avait été donnée à la Reine Isabelle qui, à sa mort, la remit à sa fille. Marie-Thérèse offrit aussi un crucifix miraculeux venant du siège de Besançon, où on l’avait trouvé intact au milieu des flammes et – don précieux entre tous – : d’importantes parcelles de la vraie Croix magnifiquement enchâssées.

Anne d’Autriche mourut deux ans après la fondation, mais pendant près de vingt ans encore, la reine Marie-Thérèse restera la plus fidèle amie de ses chères Carmélites. Comment omettre de parler ici de celle qui est la fondatrice de ce Carmel ?

NB : On peut se procurer cette image en carte postale à l’accueil du Carmel ou par correspondance

(voir : Nous contacter)

Une grande Reine trop peu connue

Qui est cette Reine si méconnue ? Fille unique du roi Philippe IV et de la reine Isabelle, la petite Infante est d’abord l’idole de la Cour d’Espagne, adulée, fêtée au point que cette Cour entière se soulève un jour contre la gouvernante coupable d’avoir adressé à la princesse une réprimande justifiée et exige son renvoi. Héritière présomptive de cet immense empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais », elle voit reposer sur elle les espoirs de toute l’Espagne. Grâce à Dieu elle est douée de sérieuses qualités que la flatterie et l’ambition laisseront intactes. De plus, elle est dirigée spirituellement par un saint religieux qui lui donne tant de goût pour l’oraison qu’elle y consacre deux heures par jour, quelles que soient ses occupations.

Mais voilà que le trône prestigieux lui échappe : d’un second mariage, Philippe IV vient d’avoir un fils. Le combat intérieur est terrible. Tels sont le courage et la foi de l’Infante qu’elle triomphe d’elle-même, fait à Dieu son sacrifice complet, s’interdisant tout regret, s’unissant sincèrement à la joie générale. Abandonnée à la volonté de Dieu, elle s’en remet entièrement à Lui pour son avenir. Un jour, au passage, le Roi lui jette ces mots : « Ma fille, le bien de la Chrétienté et celui de mes états m’oblige à vous donner au Roi de France, mon neveu ». Rien de plus. On l’emmène à l’île de la Conférence sans même qu’elle sache le but du voyage. Elle ne reverra plus l’Espagne. Epousée par procuration au nom de Louis XIV, elle franchit le 11 juin 1660 la Bidassoa et la voici Reine de France.

Française, elle le devient alors de tout son cœur. Plus tard, lors de la rupture de la paix avec l’Espagne, elle affirmera vouloir rester fidèle à cette consigne de son père : « Vous devez oublier que vous avez été Infante pour vous souvenir seulement que vous êtes Reine de France ». Aussi, sûr d’elle, Louis XIV lui confiera la Régence du royaume pendant la guerre de Hollande.

Marie-Thérèse aima Louis XIV, et dans un profond esprit de foi, elle se fit une loi de lui obéir comme à celui qui, près d’elle, tenait la place de Dieu. Cet esprit de foi est un des plus beaux traits de sa physionomie. Elle-même avouait ingénument admirer beaucoup saint Louis et les vertus de ce Roi, sans pouvoir l’imiter, sauf, lui semblait-il, pour la fermeté de la foi.

Au milieu d’une Cour dont la conduite était loin d’être toujours irréprochable, Dieu seul sait ce qu’elle souffrit et aussi ce qu’elle mérita, restant fidèle à tous ses devoirs. On lui représenta un jour que, si elle renonçait à la communion du dimanche, elle pourrait assister à un certain souper de minuit, où sa présence, pensait-on, empêcherait des excès. Elle n’hésita pas à faire ce sacrifice, mettant son devoir au-dessus de tout. Attentive à ne jamais dire du mal de personne, à ne jamais railler, elle fait le bien si discrètement, elle reste si constamment douce et aimable qu’on la juge mal. On la méconnait.

A ses enfants, elle se donne toute entière. Elle aurait pu trouver là compensation, consolation… mais c’est encore la croix. Le petit Dauphin fera une dangereuse maladie pendant laquelle on peut s’attendre au pire. « Dieu sait bien ce qu’Il fait, et j’aimerais mieux perdre tous mes enfants que d’en voir un seul en péril de son salut », dit seulement la Reine à ses intimes qui savent ce qu’elle souffre. De fait, elle verra mourir trois de ses enfants, et la mort de l’aimable petit Duc d’Anjou lui sera particulièrement douloureuse. Elle sait bien que ce malheur est imputable à la négligence des médecins, mais ne voulant pas attirer un châtiment sur les coupables, elle se tait. Seules les Carmélites auront le secret de sa peine. Où puise-t-elle donc une telle force d’âme, sinon en Dieu ? On comprend alors combien les séjours dans le silence et la solitude de son petit Carmel lui sont chers. Elle les multiplie et passe là un temps considérable en oraison, au chœur, sans appui, sur le carreau, ou s’occupant à des travaux d’aiguille tout comme une simple religieuse.

Les méfaits du petit Dauphin

Plus d’une fois, Marie-Thérèse emmène le petit Dauphin rue du Bouloy. On conserve au Carmel le souvenir d’un curieux document où l’enfant royal confesse tous ses méfaits :

« Mémoire de ce que moi, fils unique du Roy ay cassé aux petites Carmélites

cette année 1665 :

Premièrement, un petit cabinet de jayes au mois de septembre, que pour mon plaisir j’ay cassé en mille morceaux.

Plus le marmouzet du bateau de la petite fontaine, auquel j’ay cassé le nez et rompu les rubans qui tenaient le bateau. Je jettay tout et le bateau que je mis en mille pièces dans la fontaine.

Plus j’ay cassé un âne à la crèche pour mon plaisir, auquel j’ay arraché les oreilles, et puis, la pauvre bête, je l’ay prise des deux mains par-dessus ma tête pour la mieux mettre à mon plaisir en mille morceaux… »

Après l’énumération de treize autres méfaits de ce genre, vient la signature du petit Prince, sa première signature ! – il a quatre ans – : « Moy Dauphin, fils unique ».

Ne s’avise-t-il pas une autre fois, trouvant un sermon trop long, de quitter les genoux de la Mère fondatrice et de crier bien fort, en enflant sa petite voix : « Adieu Monseigneur d’Amiens, vous avez assez pécé » – « Monseigneur, c’est un ordre » réplique le prélat qui s’arrête aussitôt. Ce qui n’empêche pas le Dauphin d’être sévèrement repris par sa mère qui profita de l’occasion pour enseigner au jeune prince le respect de la parole de Dieu.

C’est le 30 juillet 1683 que s’éteignit doucement, sans agonie et sans bruit, cette Reine qui fut grande par la fermeté de sa foi et la dignité de son caractère, au sein d’une Cour que sa vertu protégeait. Pour les Carmélites, c’était, bien sûr, la mort d’une insigne bienfaitrice, mais plus encore celle d’une amie intime.

Quand la rue de Grenelle était un désert

Un désert solitaire à souhait, une vraie Thébaïde où l’on n’entend que le chant des oiseaux et d’où l’on jouit d’une vue étendue sur la Seine et les campagnes environnantes, tel est l’emplacement rêvé pour un Carmel. La rue du Bouloy s’avère vraiment trop resserrée, on y manque d’air. En conséquence, le transfert est décidé et le 23 septembre 1689 – premier déménagement ! – les Carmélites quittent, non sans quelques regrets le cher petit refuge. Sur le pas de leur porte, les voisines manifestent un mécontentement évident quand elles voient partir aussi les corps des Carmélites enterrées là. « On nous enlève nos saintes ! » se plaignent-elles, persuadées qu’on leur enlève toutes les bénédictions du Ciel…

Les attentions de dame Pauvreté

Alors commence une période critique par suite de grosses difficultés financières. La Reine n’est plus là pour aider les Carmélites. Cela va même si loin que l’on se voit à la veille d’une ruine complète. L’intervention de Madame de Maintenon sauve la communauté. Cependant, on connaît des jours héroïques où la Providence n’envoie rien pour le repas. Ces jours-là, on dit deux fois les prières de l’action de grâces pour bénir Dieu de cette authentique pauvreté. Une fois, la dépositaire cherche en vain ce qu’elle pourra faire apprêter pour le dîner… faute de mieux, on fait frire des feuilles de vigne. « Oh ! des soles ! » s’étonne une Sœur pour ce met rarissime, elle ne tarde pas à revenir de sa méprise en voyant la dite sole réduite en poudre au premier coup de couteau.

Les attentions de la Providence

Mais « Celui qui nourrit les oiseaux du Ciel » prend soin également de ses Carmélites avec des délicatesses de Père. La provisoire de cette époque se rend souvent à l’oraison du soir sans avoir rien pu préparer pour la collation. « Que Notre-Seigneur », pense-t-elle, « envoie quelque chose seulement un quart d’heure avant le repas, cela me suffit pour avoir le temps de le mettre aux places. » Touché de cette confiance, Notre-Seigneur donne le nécessaire à l’instant fixé. Une autre fois, plus de bois, plus de brindille pour faire le feu ! « Allons devant le Saint-Sacrement » répond seulement la Prieure à la Sœur qui lui confie son embarras. Elles sont encore au Chœur lorsqu’on vient annoncer trois voitures de bois envoyées par une personne inconnue. Faut-il citer encore ces poules étonnantes qui fournissent à n’importe quelle époque de l’année juste le nombre d’œufs nécessaires, et ce prunier qui semble inépuisable au moment où il est presque la seule ressource ? On ne peut énumérer tous ces petits miracles de la Providence où paraissent également admirables la libéralité du Seigneur et la confiance des religieuses.

La protection de Madame de Maintenon

Cette situation précaire dura jusqu’en 1696 ; alors, à l’instigation de Madame de Maintenon, Louis XIV tint à aider le Carmel. D’aucuns suivent l’exemple royal, pendant que les Carmélites se livrent activement à la confection de fleurs artificielles qui font fureur. C’est assez pour se tirer d’embarras. Pour sa part, du reste, Madame de Maintenon s’intéresse particulièrement au Carmel, trois des élèves de Saint-Cyr étant entrées dans ce monastère. N’y a-t-il pas parmi elles cette aimable Pulchérie de Veilleine qu’elle chérit comme une fille et qui entendit l’appel à la vie religieuse en jouant Esther devant la Cour ? Les visites de cette grande Dame rue de Grenelle sont fréquentes. Un jour, avant de repartir, elle demande à partager au réfectoire le repas des religieuses. « Que voilà de longues prières pour un mauvais dîner ! » ne peut-elle s’empêcher de soupirer après les prières d’action de grâces.

Loin de tout jansénisme

C’est à cette époque qu’il faut placer l’incident suivant : un soir, un inconnu se présente au Carmel, propose à la Mère Marie-Cécile de payer toutes les dettes du monastère si elle veut bien faire lire à la communauté certains livres qu’il lui offre : ils sont de tendance janséniste ! Un refus tout net est la seule réponse à pareille proposition. C’est un fait que jamais ne pénétrera rue de Grenelle la moindre infiltration janséniste, rien ne viendra assombrir l’atmosphère de paix joyeuse et d’aimable affection fraternelle qui y règne ; aussi la dévotion au Sacré-Cœur s’y développe tout naturellement, dilatant les âmes dans la confiance et l’amour.

L’amitié de Madame Louise de France

fille de Louis XV, devenue carmélite au Carmel de Saint-Denis, affectionnait le Carmel de la rue de Grenelle.

En 1751, grand événement à la Cour ! la comtesse de Rupelmonde, amie intime de la reine Marie Leczinska entre au Carmel de Grenelle. Le 7 octobre, la Reine assiste à sa prise d’habit, entourée de Mesdames. La jeune princesse Louise, âgée de treize ans, est là parmi ses sœurs. En voyant la simple bure brune remplacer les brocards et le somptueux manteau de Cour, l’appel de Dieu se précise pour elle, qui, dès lors, n’ambitionne plus autre chose que de devenir, elle aussi, une pauvre Carmélite.

Si plusieurs raisons l’empêchent de choisir le Carmel fondé par son aïeule, devenue dans celui de Saint-Denis Sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle regardera toujours comme sien le monastère qui vit naître sa vocation et c’est avec affection qu’elle parle de « ses chères Grenelloises ». C’est à sa prière que celles-ci accueillent en 1783 une partie des Carmélites expulsées des Pays-Bas. On ne se doute pas alors que cette hospitalité fraternellement offerte va avoir sa réciproque dans peu de temps, lorsque la révolution menaçante va fondre sur la France.

Dans la tourmente

Cela ne fait pas beaucoup de bruit dans Paris le couvent de vingt pauvres Carmélites ; pourtant cette retraite silencieuse ne trouvera pas grâce aux yeux des « patriotes ». Septembre 1792… La troupe a déjà fouillé une première fois le monastère de fond en comble. Simple alerte, mais on s’attend au pire. Les supérieurs ont bien donné la permission de partir, mais la prieure, Mère Nathalie a affirmé : « Je préfère m’abandonner entre les mains de Dieu que de sortir de mon cloître, et pour le quitter, j’attendrai d’y être contrainte par la force ». Unanimement toutes ses filles prennent la même détermination et par une prière intense elles se préparent à tout événement. On ne les laissera pas longtemps attendre… quelques jours après, c’est le pillage, la solitude violée, saccagée. Ordre est donné de laisser la foule entrer librement. C’est tout dire…

Quatorze septembre. « Salut ô Croix, notre unique espérance » chante la liturgie de cette fête de l’Exaltation de la sainte Croix, aujourd’hui on expulse de leur monastère les Carmélites de la rue de Grenelle. Brisés les vases sacrés, brisés les reliquaires… Le regard émouvant du Christ a-t-il touché une de ces brutes ? D’un geste inattendu, un des hommes ramasse et remet à la Mère Nathalie la sainte image de la sainte Face, ainsi deux fois miraculeuse. Puis devant la foule hurlante, vociférant les plus basses injures et ne se contentant pas seulement de mots pour exprimer la haine dont on l’a nourrie, on fait sortir les religieuses une à une.

Septembre… Bientôt l’automne. Quand le vent souffle en rafales, les premières feuilles se détachent, tournoient, emportées on ne sait où dans la poussière des rues. Une à une aussi sont parties les Carmélites emportées par la tourmente qui ravage la France. Du monastère il ne restera pas pierre sur pierre (L’emplacement du monastère de la rue de Grenelle est actuellement celui de l’église Sainte-Clotilde).

Tribunaux et prisons

La salle du Tribunal révolutionnaire, la foule houleuse, les cris fusant de toutes parts : « Faites le serment ! Faites le serment ! » En face de ce déchaînement, les accusées très calmes. Elles en ont tant vu, elles ont tant souffert depuis leur arrestation rue Cassette en la fête de Saint-André 1793 : les interrogatoires interminables, le froid, la faim, le délabrement des prisons successives ! Que désirent-elles sinon le martyre ? Alors qui pourrait les contraindre à prêter ce fameux serment de « Liberté et d’Egalité » que la Convention exige des religieuses et qui va contre leur conscience ? De quoi les accuse-t-on ? De nuire à la sécurité de la Patrie, de comploter ? ce serait risible si les circonstances n’étaient pas si tragiques. « J’aime tendrement ma patrie », a déclaré fièrement Sœur Louise-Thérèse en face de la populace saisie par la fermeté du ton et de l’attitude, « mais je suis avant tout chrétienne, catholique et religieuse ». La Révolution peut bien les dépouiller de l’habit religieux, les chasser du Carmel, le Carmel c’est une âme et cette âme vit dans les petits essaims disséminés dans le grand Paris hostile, en quatre refuges prévus par la sage Prieure. Vie de prière, avec la récitation du Saint Office aux heures prescrites. On fait pénitence, on jeûne même plus souvent que la Règle ne le prescrit, malgré le travail assidu auquel on doit se livrer. En prison aussi on observe la Règle ; oui, le soir même de leur incarcération, arrivant vers minuit, mourant de faim, grelottant de froid, les six Carmélites de la rue Cassette ont récité le long office des Matines du premier dimanche de l’Avent : « Illuminez en ce moment nos cœurs, embrasez-les de votre amour », jamais sans doute ces paroles de l’hymne sacrée n’avaient été dites avec autant de ferveur.

Maintenant leur sort va se décider. Après délibération, le Tribunal rappelle les accusées et les déclare coupables d’avoir formé un « rassemblement fanatique », d’avoir refusé de dire le nom de leurs prêtres, et, en conséquence, les condamne à la déportation. En attendant elles sont envoyées à la Salpêtrière. La Salpêtrière !… Sœur Victoire tressaille, elle qui a déjà connu avec ses compagnes du groupe de la rue Mouffetard semblable emprisonnement, à Sainte-Pélagie, avec les filles perdues ; elle se rappelle avec effroi l’arrivée de nuit à la lueur des torches, les cris de ces filles déchaînées, leurs menaces… Qu’il est enviable le martyre du sang à côté de celui-ci ! C’est pendant huit longs mois qu’il leur faudra endurer les cachots obscurs, sans fenêtre, la vermine, le froid. Cependant tout cela n’est rien à côté du vacarme que font les malheureuses enfermées là, leurs odieux blasphèmes… « Il n’y a que la volonté de Dieu qui puisse adoucir l’amertume du calice » écrit l’une d’elles. Enfin le coup d’état du 9 Thermidor viendra mettre fin à la terrible réclusion. Réfugiées en Flandres, la persécution dans les Pays-Bas, chassera de cet asile, les six Carmélites qui ne retrouveront pas avant 1800 leurs autres Sœurs, alors regroupées au Couvent des Carmes par Mère Camille. Qu’est-ce que tout ceci, sinon le martyre ? Ne méritent-elles pas la palme tant désirée ?

Pour sauver un sanctuaire

Une maison de modeste apparence, rue Saint-Jacques, une ancienne auberge. L’enseigne

« A la Vache-noire » n’annonce guère un couvent, et pourtant il ne manque ni la chapelle, ni les cellules, ni le réfectoire. Il n’est pas question de clôture évidemment, encore moins d’habit religieux, nous ne sommes qu’en 1795, et les temps sont encore troublés. Cependant il fait bon se retrouver là entre Sœurs après les terribles années qui viennent de s’écouler. Elles sont neuf pour commencer, neuf Carmélites de la rue de Grenelle réunies autour de leur Prieure, Mère Nathalie, grâce aux prodiges de courage, de zèle, de ténacité de Sœur Camille de l’Enfant-Jésus.

Peu à peu, reviennent au nid les oiseaux dispersés par la tempête. Mais voici qu’un plus bel asile leur est offert : l’ancien couvent des Carmes, rue de Vaugirard, témoin des odieux massacres de 1792, qui est menacé de destruction. Il n’y a pas à hésiter. Sœur Camille en fait l’acquisition. Sur des conseils pressants, et malgré sa crainte de ne plus être pauvre, elle a sollicité du Saint-Père l’autorisation de rentrer en possession de l’héritage qui lui revient de ses parents, victimes de la révolution.

Elle revoit cette fenêtre d’où, à la dérobée, il y a trois ans, elle aperçut une dernière fois son père tant aimé, avant qu’il ne parte pour l’échafaud ; elle foule les marches du petit perron encore maculé de sang autour duquel furent massacrés une centaine de prêtres martyrs ; puis elle se recueille dans la cellule où fut emprisonné son père et dont elle fera sa cellule de Carmélite. Le couvent est en piteux état : plâtras, décombres, détritus, envahissent tout et l’on devra pour commencer coucher sur des bottes de paille. Le courage ne manque pas… et le 24 août 1797, la première messe peut être célébrée. Est-ce le calme ? Pas encore. Ne verra-t-on pas un beau matin une pièce de canon s’installer devant la chapelle, menaçant le premier prêtre qui voudrait monter à l’autel ? Sœur Camille intrépide, n’hésite pas : « S’il part un coup de canon, je le recevrai » et elle s’installe devant la porte. Les canonniers se retirent. A l’intérieur, quel travail pour déblayer, remettre en état les bâtiments qui menacent ruine ; mais qu’importe ! le Carmel peut reprendre une vie à peu près régulière, et dans les cloîtres, les jardins, les âmes retrouvent avec joie le silence, la solitude. En 1800, Sœur Camille est mise à la tête de la communauté. Avec quelle fidélité elle transmettra aux nouvelles venues les traditions du Carmel ! Grâce à elle, c’est le Carmel de Grenelle qui va continuer, sans rupture avec le passé.

Le pied à terre du Sacré-Collège

« Monseigneur, vous avez possédé pendant quelque temps les clefs de Saint-Pierre, veuillez accepter maintenant celles du jardin des Carmélites ». On ne peut offrir plus gracieusement l’hospitalité, et l’accueil de Mère Camille au cardinal di Pietro est un réconfort pour l’exilé. – Il ne fait pas bon s’opposer à Napoléon, alors au faîte de sa puissance. C’est ce qu’apprennent à leurs dépens les treize cardinaux qui, ayant refusé d’assister à son mariage avec Marie-Louise, se voient dépouillés des insignes de leur dignité (d’où leur nom de cardinaux noirs) et absolument sans ressources, séparés du Pape en exil à Savone, traqués, surveillés sans arrêt. Mais la devise de Jeanne d’Arc est celle de Mère Camille « Du Christ ou de l’Eglise, c’est tout un » et elle agit si maternellement avec ceux qu’elle nomme « les aînés de la famille militante de Dieu », que ceux-ci l’appelleront avec émotion « la Mère des Tribulés ». D’ailleurs, Mère Camille et ses filles vont faire plus que de secourir les exilés, elles partageront leurs souffrances. Le dévouement au Saint-Siège de la Prieure du Carmel, et surtout la part prise à la diffusion de la Bulle de Pie VII excommuniant l’Empereur, finissent par irriter Napoléon, et l’on imagine l’émoi et la désolation des Carmélites lorsque le 9 janvier 1810, les agents de la police viennent arrêter leur Mère. « Eh ! Madame, vous êtes donc la Mère de ces religieuses qu’elles pleurent toutes ? » demande à Mère Camille un de ses geôliers. Pendant son exil à Guise, la communauté souffrira menaces, persécution sourde, mesures vexatoires de toutes sortes, si bien qu’un beau jour, Mère Camille n’y tenant plus quitte Guise à la dérobée pour venir encourager et aider ses filles. Courts instants de joie et d’épanchement, abrégés par une perquisition de la police à laquelle la fugitive échappe de justesse sous un déguisement de mendiante et en contrefaisant la boiteuse.

1813… Le vent tourne, le colossal Empire craque de toutes parts, l’Empereur devient plus conciliant. Au retour de son exil, Mère Camille a pu voir le Saint-Père à Fontainebleau. Pie VII et les cardinaux ne tardent pas à reprendre le chemin de Rome. Les adieux du Sacré-Collège aux chères Carmélites sont émouvants. Avant de quitter le couvent hospitalier, devenu « pied à terre » du Sacré-Collège, tous les cardinaux bénissent ensemble la communauté. De Rome, le cardinal di Pietro continuera à correspondre avec Mère Camille et dira avec

émotion : « C’est une grande Française que cette dame du Carmel ! elle a fait pour moi ce qu’une mère eut fait pour son fils ». Chacun des autres Cardinaux envoya son portrait, en témoignage de reconnaissance.

Adieux au Couvent des Carmes

« Mon Père, j’ai besoin de lumière, voulez-vous bien, demain, dire la messe à mes

intentions ? » Dans la voix de son interlocutrice, le Père Chaveton, son confesseur, qui a sa confiance, a perçu une angoisse, une inquiétude. « Volontiers », répond-il, « je viendrai ici même la célébrer afin que vous puissiez y assister. » Le lendemain, après la messe, Mère Camille a retrouvé sa sérénité. Elle sait maintenant, elle sait clairement que Dieu lui demande un suprême sacrifice : quitter le cher couvent des Carmes, ce monastère, où depuis quarante-quatre ans elle côtoie chaque jour les douloureux et glorieux souvenirs des prêtres martyrs et de son père, souvenirs qu’elle a mis tant de touchante fidélité à conserver intacts. Oui, le couvent est bien trop vaste pour vingt pauvres Carmélites ! Elle ne l’ignorait pas certes, mais son cœur lui semblait enchaîné à cette « terre sainte » par des liens si forts que les couper lui paraissait au-dessus de ses possibilités. Mais Dieu le veut… alors le 23 juillet 1841, elle donne héroïquement son assentiment à l’archevêque de Paris qui veut installer là une école de Hautes Etudes Ecclésiastiques. Elle a 84 ans !…

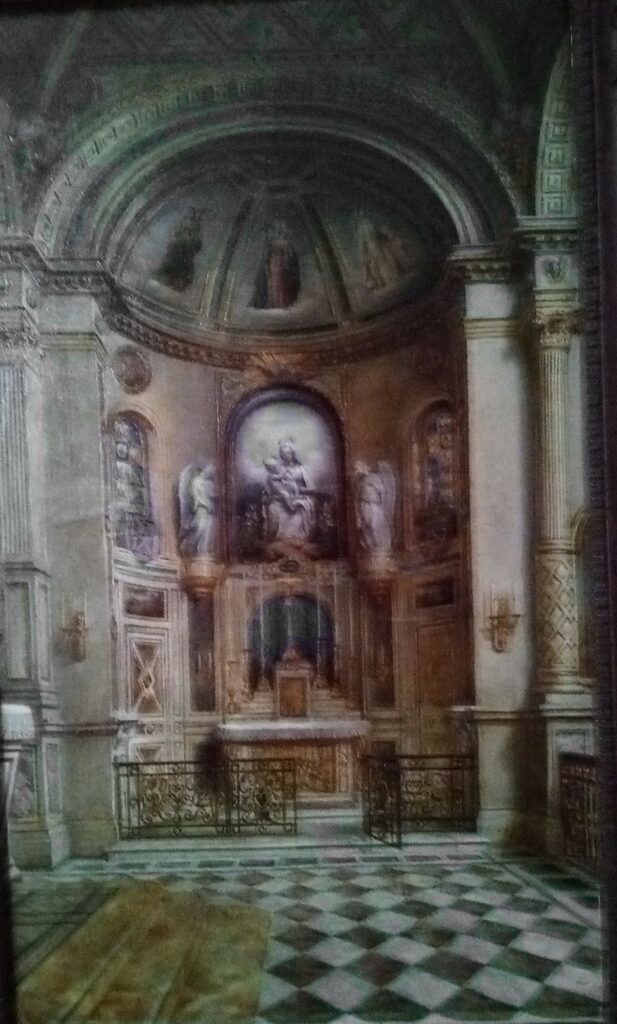

Intrépide, elle transfère sa communauté au 89 de la rue de Vaugirard, après y avoir fait construire une chapelle, chef-d’œuvre de bon goût ; tel est son principe :

« Pauvreté pour soi, largeur pour autrui, magnificence pour Dieu ! » Le 23 avril 1845, elle-même entonne le premier office dans le nouveau chœur, mais terrassée par l’émotion elle doit se retirer… Sa tâche est accomplie. Quitter les Carmes fut le plus rude sacrifice de celle qui en avait tant consentis.

La protection de saint Joseph

Dieu va-t-il exiger de Mère Camille un suprême renoncement avant qu’elle ne meure le 9 mai 1849 ? Oui, il lui faut encore apprendre que ce monastère préparé avec tant d’amour va être exproprié par suite du percement de la rue de Rennes ; les arpenteurs de la ville de Paris prenant des mesures dans le Carmel ne lui laissent pas d’illusion.

Mère Eléonore qui a succédé à Mère Camille – prieure jusqu’à sa mort – doit assurer le transfert. Mais où aller ? avec quels moyens ? « Je ne me souviens pas d’avoir jamais rien demandé au bon saint Joseph qu’il ne me l’ait accordé, grâces lui soient rendues ! » disait sainte Thérèse. Cette confiance vit toujours au cœur de ses filles. En conséquence la nouvelle Prieure fait un vœu au céleste Protecteur du Carmel qui, se jouant des difficultés, s’arrange en sorte que le 16 mai 1854, la première pierre d’un monastère soit posée, avenue de Saxe. Le 21 août 1855, la communauté s’y installe.

Statue de Saint Joseph ornant la façade du Carmel de Saint Joseph d’Avila

On se rappelle comment un jour, les lourds chariots de sainte Thérèse, égarés dans la Sierra, furent guidés par une voix mystérieuse. Saint Joseph, que la Sainte avait appelé au secours, la sauva, elle et ses filles, du précipice. Ici, même circonstance providentielle : on avait été sur le point d’acheter un terrain qui plus tard se révéla dangereux, se trouvant sur des carrières qui s’effondrèrent. Le nouveau monastère, parfaitement régulier, dans un cadre solitaire et silencieux à souhait est bien l’œuvre de saint Joseph. Oui, grâces lui soient rendues !

Sous les obus des Prussiens

La chapelle Avenue de Saxe

1870… La France est envahie, les armées prussiennes arrivent devant Paris, le Siège commence, et dès le 5 janvier 1871, c’est le bombardement de la ville. Rester dans le monastère, laisser le Saint-Sacrement à la chapelle, il n’y faut pas songer, et les caves deviennent des catacombes.

Le Seigneur est là au milieu de ses Carmélites, leur apportant la force et la consolation de sa présence. Non, même à Nazareth, Marie ne vivait pas plus près de Jésus, aussi le souvenir de ces jours tragiques reste empreint d’une grande douceur. Pendant ce temps, les Anges mystérieusement protègent le Carmel qui voit passer au-dessus de lui plus de cinq cents obus, dont aucun ne l’atteint.

Heures tragiques de la Commune

Après le feu des Prussiens, le ciel de Paris s’embrase des incendies de la Commune. La guerre civile est plus terrible encore ! Devant la persécution religieuse, on prend des précautions. Le 26 avril, des agents, revolver au poing, demandent à visiter le monastère : « Nous avons le droit d’aller où bon nous semblera sans avoir besoin de vous » déclarent-il, pour tout préambule, en ajoutant : « Malheur à vous si nous trouvons quelque chose, oui, malheur à vous, vous allez voir ! » Et sur ces propos engageants, ils commencent la visite. L’alerte est vive quand, à un moment, ils réclament le clef du tabernacle : on peut craindre le pire. Réfugiée dans sa cellule et portant sur son cœur la précieuse Custode, la sacristine, Sœur Louise-Thérèse invite Sœur Aimée à se joindre à elle pour adorer Jésus qui repose faible et livré entre ses mains. Mais tout à coup, l’adjudant s’est calmé : « Je respecte la Vierge et les reliques » dit-il, et le tabernacle n’est pas ouvert. La visite se termine sans incident, les cellules des religieuses n’ont même pas un coup d’œil. « Assurément il n’y a pas de luxe ici ; elles sont pauvres, pauvres… » disent-ils en partant. Toute leur fureur est tombée.

Le 17 mai suivant, une détonation formidable ébranle le monastère, et les religieuses qui se trouvent au chœur sont précipitées à terre. Au milieu de l’effroi et du vacarme, la voix calme de Sœur Aimée de Jésus s’élève : « Ne craignez rien, mes sœurs, Jésus nous protège, il ne nous arrivera rien ». Effectivement la grille de fer du chœur, haute de quatre mètres, qui vacille et semble un instant se renverser, se replace sur sa base sans dommage, tandis que les vitres volent en éclat. Dans la suite, on apprenait qu’une cartoucherie du voisinage avait explosé au moment où les insurgés se préparaient à pénétrer à Notre-Dame des Victoires.

Le 22 mai avait été choisi pour chasser les Carmélites de l’avenue de Saxe. Et c’était la délivrance de Paris ! Une fois de plus, le Seigneur, visiblement, protégeait son Carmel.

L’exil

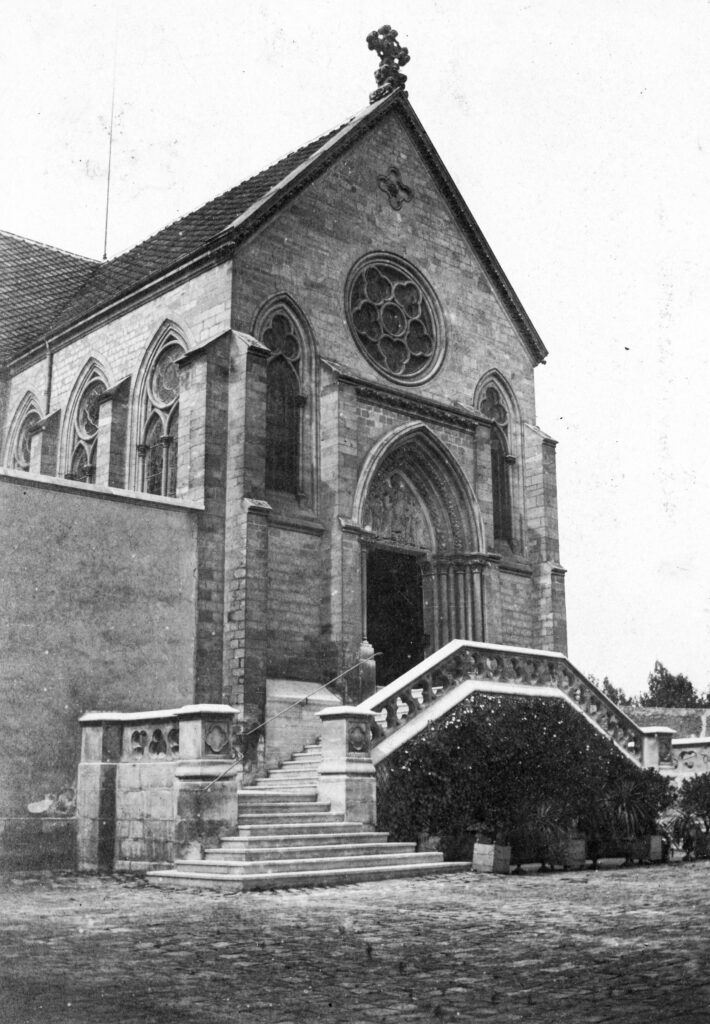

1880, c’est l’année où paraissent les décrets d’expulsion des religieux. Les inquiétudes renaissent ; ce n’est d’abord qu’une alerte, mais 1901 amène la loi Waldeck-Rousseau. L’incertitude qui règne partout est grande, les avis donnés à Mère Marie de la Trinité sont tous différents, les conseils reçus contradictoires. Cependant si l’avenir doit compromettre et enchaîner la liberté religieuse, la communauté préfère s’expatrier. Malgré le déchirement des cœurs, on s’y résout et, laissant le monastère au Patronage de la paroisse Saint-François Xavier, on prend le chemin de Natoye, en Belgique.

Le 12 septembre, juste avant le départ, a lieu une dernière cérémonie dans la chapelle du Carmel, la prise d’habit de Sœur Thérèse de la Croix qui deviendra et restera longtemps le lien vivant avec tout le passé de l’avenue de Saxe.

Quatorze septembre… C’est le départ… Il y a juste cent neuf ans en ce jour que la communauté était chassée du monastère de la rue de Grenelle…

La Grande Guerre

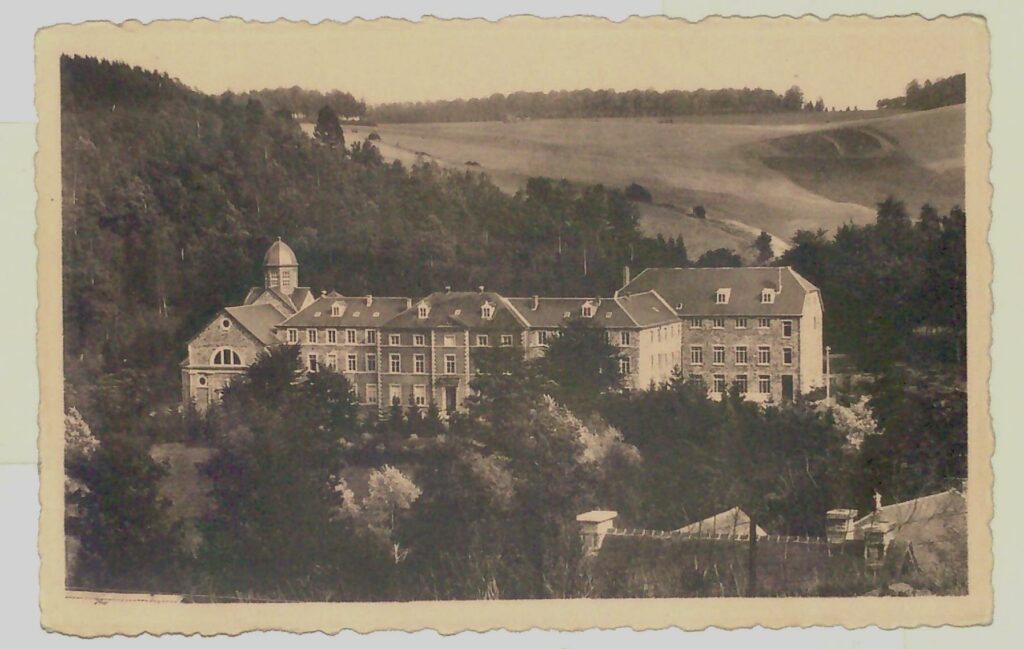

Natoye… Une grande propriété silencieuse dans un site boisé. C’est là que la guerre va surprendre le Carmel.

Le recueillement, le silence, le chant des oiseaux sont bientôt troublés par les canonnades de Dinant et de Namur. Fusillades, incendies, flots de Uhlans déferlant sur l’hospitalière Belgique… Soudain, le 2 octobre 1914, le monastère est envahi par trois cents soldats allemands qui ont franchi les murs de clôture. Ils cherchent des soldats cachés, des armes. La perquisition dure deux heures, semant partout un indescriptible désordre pendant que les Sœurs sont gardées à vue là où l’envahisseur les a surprises. L’ennemi se retire sans faire d’autres dommages, mais des perquisitions de ce genre sont encore à craindre. Que de souffrances durant cette guerre !… Du point de vue matériel, c’est la disette, et pendant des mois, les orties seront la seule nourriture. A cela il faut ajouter l’angoisse causée par l’absence totale de nouvelles de France.

Aussi lorsque en 1918, les troupes alliées arrivent à Natoye, l’allégresse est indescriptible. La cloche muette depuis quatre ans ne sonna jamais si joyeusement, ni si longuement. Va-t-on pouvoir bientôt envisager le retour en « doulce France » ?

Le retour

C’est que le désir d’un retour à Paris reste toujours bien vif dans les cœurs. Il ne faut plus penser à l’avenue de Saxe, le monastère, en partie exproprié, est devenu le Patronage du Bon-Conseil. Cependant la Providence permet que Mère Cécile du Calvaire (voir : Quelques portraits…) soit aiguillée dans ses recherches vers Créteil, jadis fief des Soyecourt, où Mère Camille séjourna avant la révolution… Le lien avec le passé vit toujours.

Le retour en octobre 1920 est joyeux ; mais l’installation à Créteil laborieuse, dans une maison difficile à adapter parce que trop petite. La mâle énergie de Mère Cécile et son savoir-faire triomphent des obstacles. Et le Carmel de Grenelle continue à Créteil…

L’actuel monastère

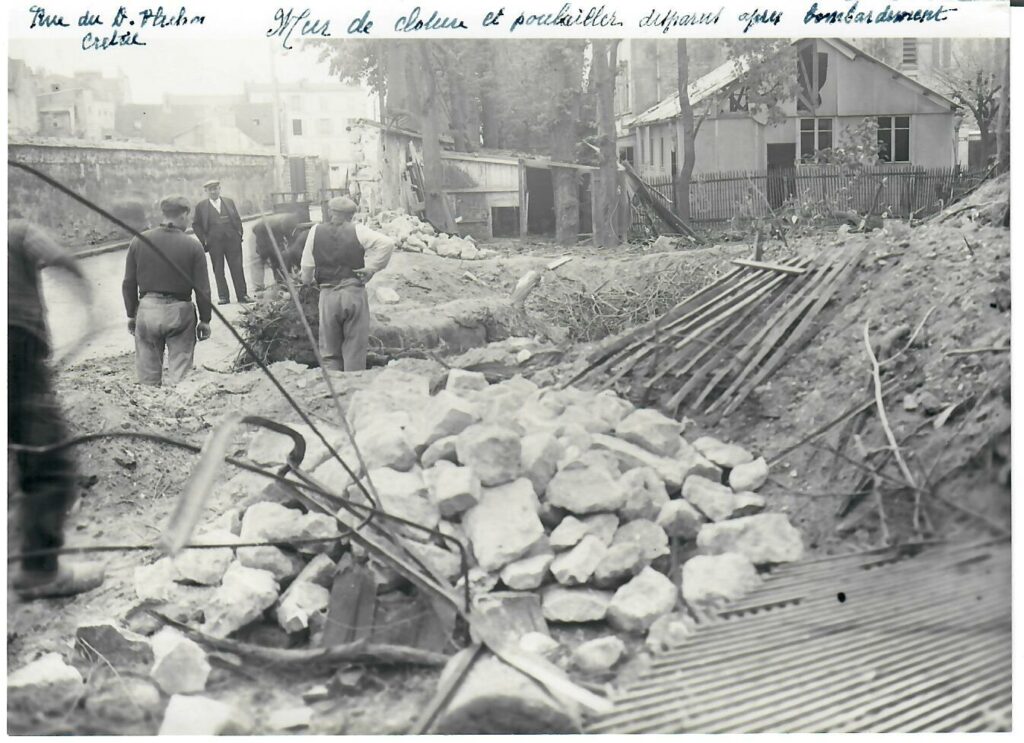

Mais voilà qu’en 1930 le monastère de la rue du Moulin est menacé d’expropriation. En 1939, Mère Thérèse en reçoit l’avis officiel. Avant de quitter le petit couvent intime, il faut connaître les angoisses de la guerre, alertes, descentes à la cave et cette nuit de Pâques 1944 où Créteil est bombardé. Le Carmel n’a à déplorer que des dégâts matériels, au milieu des morts, des ruines, des souffrances qui l’entourent…

Cependant il ne faut pas perdre de vue le transfert de la Communauté puisque l’expropriation a commencé à se réaliser en 1941 par l’amputation d’une partie du jardin. Devant une accumulation d’obstacles en apparence insurmontables en pleine guerre, Mère Thérèse ne capitulera jamais : la volonté de Dieu lui apparaît clairement et rien ne peut l’empêcher de marcher vers le but. En pleine période de guerre, elle fait de multiples recherches, en partie par elle-même, dans tous les environs de Paris.

Finalement c’est à Créteil encore qu’elle découvre le coin solitaire qu’elle s’empresse d’acquérir. Involontairement trompée par le propriétaire négligent, elle a à faire face pendant des années à un ancien locataire de mauvaise foi qui, à la suite d’un long procès, prétend rentrer dans les lieux, alors que le Carmel y est déjà installé. Mère Thérèse connaît des jours angoissants ; mais grâce à son esprit de foi, sa ténacité invincible, elle ne capitule pas et poursuit coûte que coûte son but, aidée par des amis incomparablement dévoués.

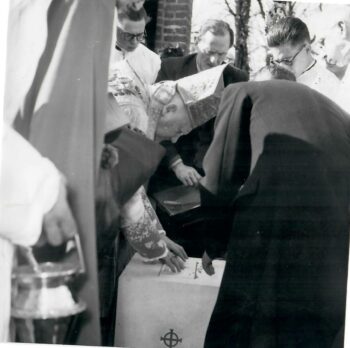

Enfin, en 1949, c’est le pittoresque déménagement avec des moyens de fortune, et le 25 mars 1950, Son Excellence le cardinal Feltin vient bénir la première pierre de la chapelle.

« Ce qu’il fallut dépenser d’esprit d’initiative dans l’entreprise et de ténacité dans l’effort, Dieu seul le sait » dira S. E. Monseigneur Blanchet, aux noces d’or de Mère Thérèse en parlant de ces années, c’était au temps de la guerre où les choses les plus simples devenaient impossibles. D’où vint la réussite ? Demandons-en le secret à l’esprit du Carmel, tel que l’exprima jadis la Mère Thérèse : elle parle d’« une grande et décidée détermination de ne point s’arrêter avant d’atteindre le but » et elle ajoute ce mot de flamme : « Vienne ce qui viendra, arrive ce qui arrivera, peine ce qui peinera, murmure qui voudra, quand bien même le monde croulerait. Si le succès dont nous sommes les témoins a été possible, c’est que Dieu, quand Il veut un résultat, choisit l’ouvrier, et quand on ne lui refuse pas sa peine, Il sait bénir l’effort ».

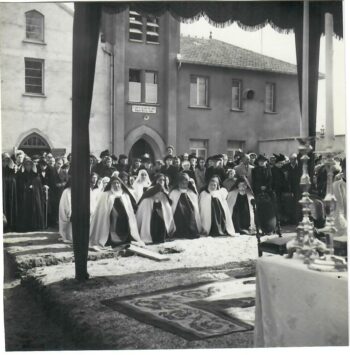

Quand un futur Pape vient au Carmel

Neuf novembre 1952… Les cloches sonnent gaiement, les Carmélites fêtent aujourd’hui le jubilé d’or de celle qui leur a construit leur nouveau monastère. Ce jour est mémorable entre tous, car celui qui deviendra dans quelques années S. S. Jean XXIII préside cette cérémonie. Mystérieux dessein de la Providence : le télégramme de la bénédiction de S. S. Pie XII obtenu par l’entremise de Monseigneur Roncalli, est signé : Montini, substitut. Trois Papes sont ainsi unis pour bénir une humble Carmélite, vraiment fille de l’Eglise comme sainte Thérèse.

« Ah ! » dit Monseigneur Roncalli, une fois entré dans la clôture, à Mère Thérèse restée à cause du froid dans la salle de communauté, « voilà la violette qui se cache ; tout le monde l’a bien fêtée : beau sermon, chants magnifiques, beaucoup de monde, d’amis, il n’y a que moi qui n’aie rien fait… mais j’ai tout de même fait le principal puisque j’ai célébré la sainte messe à son intention ».

Puis Monseigneur s’entretint paternellement avec la Communauté. L’aimable Nonce cite cette anecdote : Comme Pie XII, au téléphone, lui parlait de ses déplacements à travers notre pays, et semblait les trouver un peu fréquents, il répondit :

« Ah ! Très Saint Père, la France est si belle ! ».

Monseigneur dit en quittant la clôture : « Je reviendrai, faites-moi signe quand vous aurez besoin de moi ».

En bénissant la communauté, il ajouta : « Priez pour moi, priez bien pour moi ! ».

Avec le souvenir de sa simplicité charmante et de sa spontanéité joyeuse, Monseigneur Roncalli laissait l’impression d’un âme profondément intérieure et surnaturelle. On imagine la joie du Carmel à son élection au trône de saint Pierre. Le « bon Pape Jean » ne manqua pas d’envoyer sa bénédiction à Mère Thérèse en 1962 lors de son jubilé de diamant.

Les desseins de Dieu sont remplis de secrets : ce n’est qu’à quelques heures de distance qu’elle devait suivre dans la mort celui qu’elle appelait joliment « mon Pape », et ses obsèques avaient lieu le jour même où à Rome on célébrait les funérailles de S. S. Jean XXIII.

En ce mois de juin 1963, on apprendra la démolition totale du monastère de l’avenue de Saxe, berceau de la vie religieuse de Mère Thérèse. Rupture avec le passé ?… Non, il ne peut y en avoir et il n’y en eut jamais. Depuis la rue du Bouloy, l’héritage reçu a été fidèlement transmis. Par delà les circonstances particulières, les nombreuses pérégrinations, la vie est bien la même, vie ardemment orientée au service de la Sainte Eglise, dans le silence et la prière, vie cachée de Nazareth…

Voir fondatrices et quelques autres portraits

© Tous droits réservés – Carmel Sainte Thérèse de Créteil