LES FONDATRICES :

MERE THERESE DE JESUS (1625-1685) et MERE FRANCOISE DE LA CROIX (1626-1702)

Le Carmel logeait alors dans cet immeuble, rue du Bouloy, non loin du Louvre

Ame de confiance, la Mère Thérèse de Jésus a constamment sur les lèvres ces paroles du psaume : In Te Domine speravi. En conséquence les évènements ne la déconcertent jamais.

A travers tout, unie à Dieu, elle sait parler de Lui dans les conversations en apparence les plus indifférentes, avec tant de conviction, que plusieurs personnes se convertissent en l’écoutant.

Le Roi l’estime et Anne d’Autriche, qui l’a connue lorsqu’elle était dame d’honneur de la duchesse d’Orléans, lui porte une particulière affection.

Elle ne s’attire pas seulement l’amitié des grands, mais des petits, tant son cœur compatissant et charitable s’ingénie à découvrir toutes les misères.

Un jour, une seule et unique pistole lui reste pour payer les ouvriers ! Sur ces entrefaites, une pauvresse à bout de ressources, et décidée à prendre pour s’en procurer un moyen exécrable, se présente au tour. Sans hésiter Mère Thérèse lui donne la pistole. « Je prête à Notre Seigneur », pense-t-elle avec confiance ; et le lendemain, elle trouve dans le tour la somme nécessaire pour payer les ouvriers, sans qu’on sache qui l’y a déposée.

Sur son lit de mort, comme on lui dit que son effort soutenu pour s’appliquer à Dieu risque de la fatiguer : « C’est ma consolation », réplique-t-elle. « Il y a bien de la différence à souffrir après avoir invoqué Dieu, ou souffrir sans l’avoir invoqué. » C’était en effet sur la force divine qu’elle s’était appuyé toute sa vie.

Morte dix-sept ans après Mère Thérèse, la Mère Françoise de la Croix eut une influence encore plus profonde sur son Carmel. Elle était l’amie et la confidente de la Reine Marie-Thérèse.

Vive et pure était la foi de Mère Françoise. Les principes jansénistes lui faisaient horreur et elle eut garde de les laisser s’infiltrer dans la communauté.

Lourds soucis, jours d’angoisse où l’on se voit à la veille de la ruine de la communauté, rien n’entame sa confiance.

Au milieu des nécessités les plus pressantes, elle ne demande à Notre Seigneur aucun secours particulier, sa seule prière est toujours : « Mon Dieu, fiat, fiat . »

Rester auprès du Saint-Sacrement est sa joie, elle en est insatiable. Elle dit agréablement qu’il lui faut bien plusieurs heures pour s’entretenir à l’aise avec Notre Seigneur, suppliant sa Divine Majesté pour les besoins de l’Eglise et le salut des âmes.

Au moment où l’on cherche acquéreur pour la rue du Bouloy, une offre très avantageuse lui est faite. La communauté se débat alors dans de telles difficultés financières, qu’une pareille proposition est inespérée. Sur ces entrefaites, la Mère Françoise apprend qu’il s’agit de l’installation d’une troupe de comédiens. Elle coupe court aussitôt à toute négociation, ne voulant pas, dit-elle, « que le théâtre prenne la place d’un lieu où a été offert le corps de Notre Seigneur. »

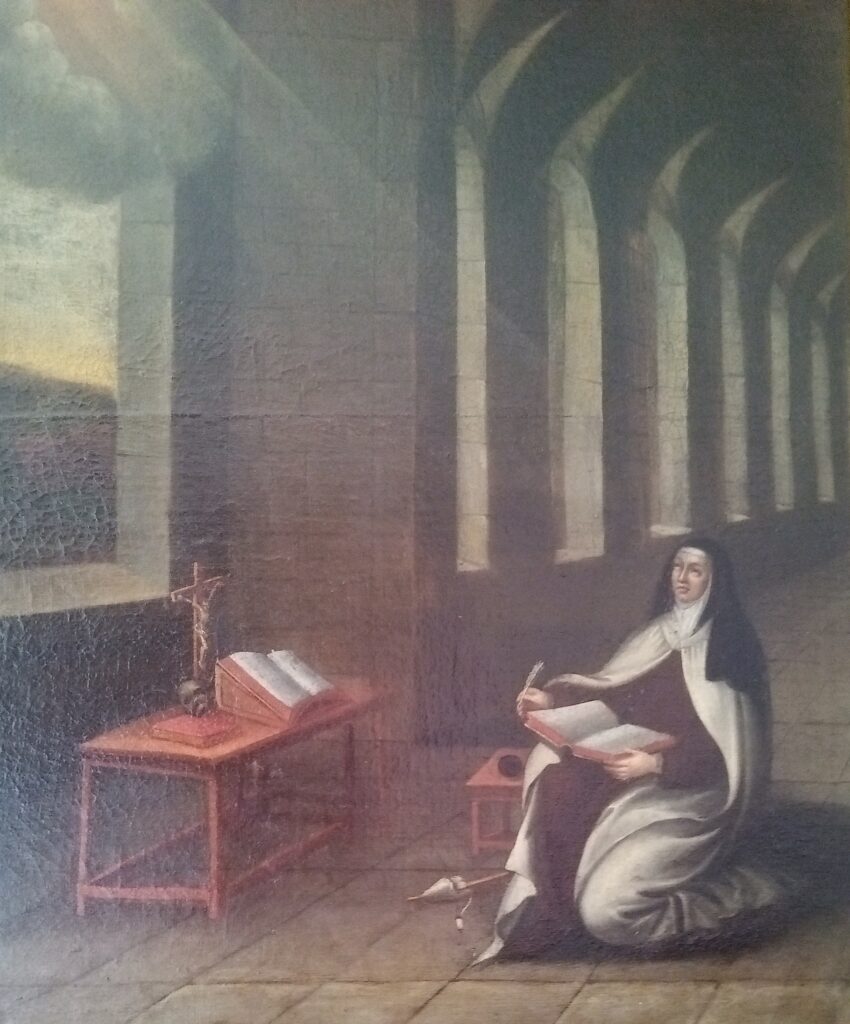

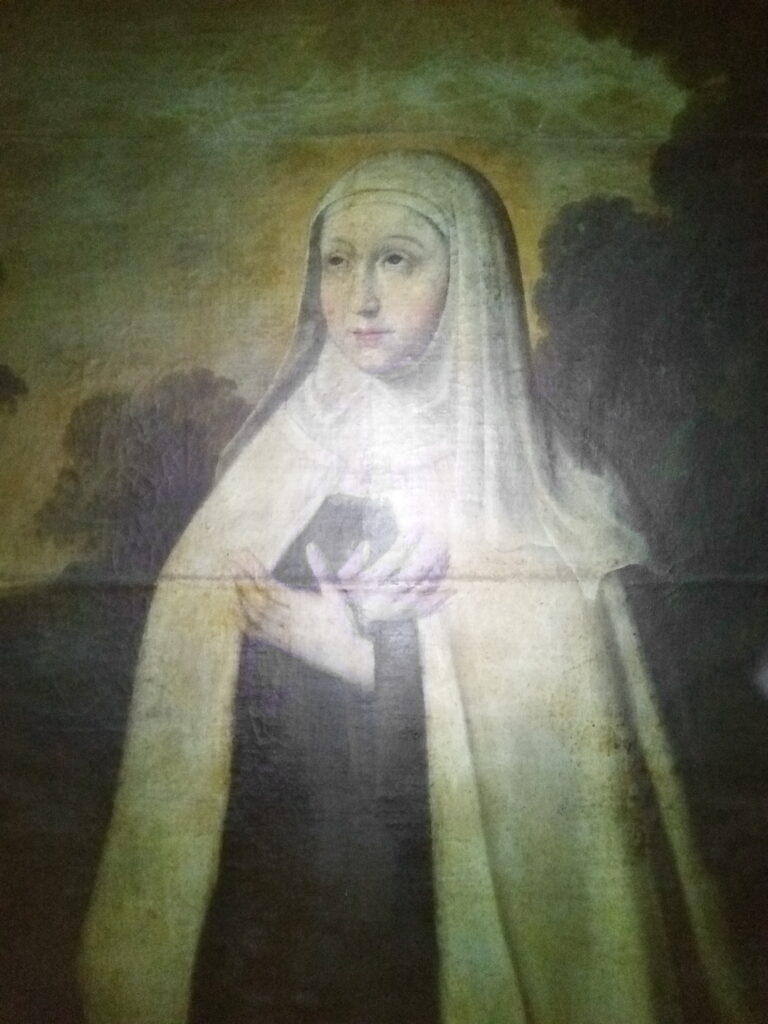

Notre Mère Sainte Thérèse d’Avila

Parmi les tâches les plus accablantes, elle reste unie à Celui qu’elle nomme : « l’Ami fidèle. » Près de mourir, au milieu de vives souffrances, il ne faut pas qu’on lui parle d’autre chose que de Dieu, mais dans son humilité, elle demande à ses filles de l’exhorter.

Formée au couvent de l’Incarnation par la Mère Marie de Jésus (de Bréauté), elle avait reçu d’elle l’enseignement même des compagnes de sainte Thérèse, et c’est cet héritage qu’elle s’est appliquée toute sa vie à transmettre à ses filles.

MERE MARIE-CECILE DE JESUS (1660-1742)

et le trésor inestimable de la charité

Dès l’entrée au Carmel de Sœur Marie-Cécile, un incident montre à quel point l’Esprit-Saint possède cette âme, lui donnant une force de persuasion peu commune. Deux de ses frères apprennent après coup les adieux au monde de cette petite sœur de quinze ans qu’ils aiment avec prédilection. Les jeunes gens accourent au monastère, bien décidés à la convaincre de renoncer à cette « folie. » Mais ce sont eux qui sont pris, car la petite sœur est si éloquente, que déposant leurs épées, ils décident de se consacrer à Dieu.

Elle n’était encore qu’une enfant lorsque cet esprit d’amour l’avait marquée de son sceau, lui inspirant cette prière qu’elle était alors incapable de comprendre : « Que je meure consumée de votre amour. »

C’est que Dieu la destine à une mission providentielle dans ce Carmel : y faire régner une telle charité fraternelle, qu’on le nommera volontiers : « La famille du Bon Dieu », ajoutant encore : « Comme on s’aime à Grenelle ! »

Image naïve peinte à l’occasion d’un Jubilé d’Or

Cette réponse aux desseins de Dieu sur elle ne va pas sans luttes, et le sacrifice de son indépendance lui coûte tant, qu’à la veille de sa profession elle éprouve encore le secret désir d’être renvoyée. Mais une fois engagée par ses vœux, elle se donne sans aucun regard en arrière.

Devenue Prieure, elle transmet à ses filles les enseignements même du Maître qui l’instruit intérieurement, l’éclairant sur les exigences et les délicatesses de la charité.

Interrogée sur la manière si simple et si respectueuse à la fois dont elle salue ses sœurs, Mère Marie-Cécile s’en explique ainsi, manifestant l’esprit de foi qui l’anime : « Je ne regarde point les personnes, mais Celui qui daigne habiter au centre de leur âme, et je l’y adore intérieurement. »

Quand cela est nécessaire, Mère Marie-Cécile sait se dresser pour défendre la chère solitude contre des entrées dans la clôture abusives, préférant, s’il le faut, la ruine matérielle du monastère par la perte d’une insigne bienfaitrice, à la violation du silence et de la retraite.

Foi ferme s’épanouissant en charité rayonnante, telle fut Mère Marie-Cécile, laissant à sa mort ce testament gardé avec amour : « Je demande à Dieu avec ardeur qu’Il affermisse de plus en plus la pureté de la foi de notre communauté, et cette charité qui nous rend semblables aux premiers chrétiens. Si mes cendres dans le tombeau pouvaient se faire entendre, ce serait pour dire : « Continuez, mes chères Sœurs, de vous aimer les unes les autres et de sacrifier toutes choses pour conserver le trésor inestimable de la charité. »

MERE PELAGIE DE SAINTE-THERESE (1673-1757)

ou la vive flamme d’amour

« Aimez l’amour », tel est l’enseignement constant de Mère Pélagie de Sainte-Thérèse, qui veut voir ses filles animées de cette vive flamme qui brûle dans son propre cœur. Sa vie spirituelle est caractérisée par une prise de possession de son âme par Notre Seigneur, qui fond sur elle comme l’aigle sur sa proie, lui rendant toute résistance impossible.

Un jour, environnée soudain de la divine présence, elle entend ses paroles :

« Je veux être votre Epoux, je veux être à vous, je veux que vous ne viviez que de mon amour. »

Dès lors, son âme est remplie d’un désir de Dieu si vif qu’elle avoue, après plusieurs heures d’oraison, ressentir « la même avidité. »

« Je ne serai rassasiée que lorsque la gloire de mon Dieu se découvrira à mes yeux et que jamais rien n’interrompra mon commerce avec Lui« , aime-t-elle à dire.

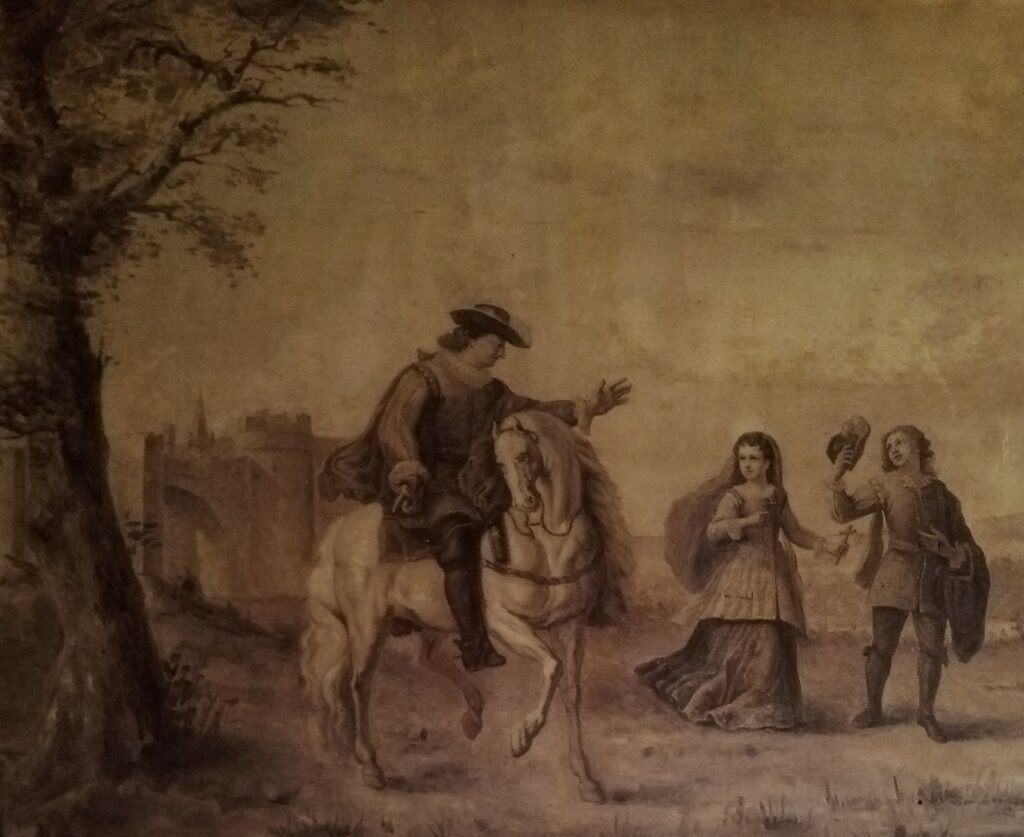

Mère Pélagie avait souvent cette image sous les yeux.

Elle ne désire que la solitude avec Celui qu’elle aime, et son regard intérieur est constamment tourné vers l’Hôte divin de son âme. Rien ne l’en détourne et sa seule occupation est d’aimer. « J’aimerai l’Amour même, c’est l’occupation de mon âme, ce sont ses délices », note-t-elle dans une retraite, « aimer est devenu le seul acte de mon cœur », et elle s’écrie : « Que je sois changée en amour ! » Sa prière incessante est : « Mon Dieu, fixez-moi dans votre amour. »

Mais Dieu l’arrache à sa chère solitude pour la livrer aux multiples soucis du priorat. Ce lui est une vive souffrance. Elle retrouve la paix en acceptant comme une volonté de Dieu cette contradiction même entre ses attraits et ses charges.

Elle s’abandonne tout à fait au Seigneur lui disant seulement : « Je tâcherai de vous tenir par la main pour me laisser conduire partout où il vous plaira me mener. »

Aussi se donne-t-elle sans compter à sa tâche, enveloppant ses filles d’une sollicitude toute maternelle.

Dilatée dans ses instructions, elle enseigne à prendre pour unique règle de conduite : chercher à plaire à Dieu en tout. « Etablissez-vous dans la sainte liberté des enfants qui ne sont occupés qu’à plaire à leur père et en font leur plaisir », dit-elle, « en mettant le désir de plaire à Dieu en tout et partout, votre vie se trouvera n’être qu’un commerce avec Notre Seigneur sans rien faire d’extraordinaire. »

Elle veut ses filles gaies, épanouies. Elle leur apprend à profiter de leurs faiblesses pour se jeter en Dieu avec une plus grande confiance.

Eprouvant sur la fin de sa vie le délaissement et l’absence de Dieu, elle se réfugie dans le cœur de Notre Seigneur : « Gardez mon âme, supplie-t-elle, et enfermez-la dans votre cœur adorable pour qu’elle ne fasse plus autre chose que de vous aimer. »

Son dernier enseignement à ses filles avant sa mort livre le secret de sa propre vie : « Le bonheur consiste dans un attachement à Dieu seul dans le recueillement intérieur. C’est faire injure à Dieu que de ne pas occuper de Lui toute notre âme. Il ne demande qu’à s’en emparer.«

Pensées de Mère Pélagie de Sainte-Thérèse

– Il faut dédommager Dieu par l’amour, de tout ce qu’il n’est pas en notre pouvoir de faire par les pénitences extérieures.

– L’humilité et l’amour sont les vertus que je demanderai sans cesse puisque c’est par là que Notre Seigneur veut que j’aille à Lui : l’humilité glorifiera Dieu, et l’amour m’unira à Lui.

– O mon Dieu, vous vous donnez Vous-même à mon âme pour père qui tient son enfant entre ses bras.

– Je ne cherche uniquement que de m’unir à Dieu de plus en plus, étant persuadée que cette divine union me corrigera et me donnera toutes les vertus qui me manquent.

– Votre conduite, ô mon Dieu, sur mon âme qui a été si misérable, qui est encore si indigne de Vous, fera exalter votre miséricorde pendant toute l’éternité.

– Il n’y a que la vraie persuasion de notre faiblesse, de nos besoins, de notre impuissance qui nous fait trouver notre force et notre soutien dans ce Dieu, Créateur et Sauveur, qui nous sanctifie à mesure que nous donnons lieu à la grâce de s’emparer de notre âme et de l’occuper à aimer.

– Seigneur, mettez en moi tout ce que vous désirez y trouver, il ne faut point de temps pour cela, un seul de vos regards peut combler mon âme de richesses.

– Tout instrument est propre à ce que vous voulez, mon Dieu, parce qu’à vos mains est la toute puissance.

SŒUR ANNE-EMILIE DE LA RESURRECTION (1701-1757) et SŒUR ANNE-MARIE-THERESE DE JESUS (1699-1763)

Dans la grande maison des Barois, la maman, le soir, fait la lecture à tout son monde : la Sainte Ecriture, la Vie des Saints, voilà ce dont sont nourries les âmes de ses vingt-cinq enfants. Anne-Marie et Anne-Emilie ne se contentent pas d’être les auditrices les plus attentives, il leur faut imiter les exemples qu’on leur cite.

Comme les pénitents du désert, les voici glissant des claies d’osier dans leur petit lit. Aussi, le soir, le sommeil est long à venir et dans l’obscurité s’échange ce dialogue : « Ma sœur, dormez-vous ? » – « Non, tout mon corps enfle. » – « Le mien aussi, mais souffrons cela pour l’amour de Dieu. »

Nos deux anachorètes constatent avec satisfaction que cette pénitence leur procure manifestement un surcroît de dévotion. Ne serait-il pas tout à fait opportun de faire profiter du même avantage l’un de leurs petits frères, pas assez pieux à leur goût ? Et les deux apôtres de glisser une claie dans le lit de l’intéressé, qui le soir pousse de beaux cris sur cette couche peu moelleuse !

Généralement les deux petites se privent souvent d’une partie de leur déjeuner en faveur des pauvres, et pour imiter David en sa pénitence, elles couvrent leur pain de cendre. « Ah ! se plaint doucement l’une des pénitentes à sa sœur, David ne mettait sur son pain que de la cendre, vous m’avez mis aussi du charbon. » Comme le saint Roi également, Anne-Emilie aurait voulu « arroser sa couche » des larmes de sa componction. Mais hélas, malgré tous ses efforts, et même en recueillant précieusement dans une tasse toutes les larmes de la journée, elle reste encore loin du résultat désiré…

On peut sourire de ces naïvetés d’enfants, mais comment n’être pas ému en voyant ces fillettes de six à huit ans, qui, afin d’expier les désordres du carnaval, quittent leur petit lit, se prosternent sur le carreau glacial et restent là des temps considérables à répéter : « Mon Dieu, dans le monde on ne vous aime pas. »

Dans leur cœur généreux comme dans celui de sainte Thérèse, qui tout enfant s’échappa de la maison paternelle pour aller conquérir la palme chez les Maures, naît le désir du martyre.

Rien de plus facile pour elles, car justement, à l’Hôtel d’Entragues, tout proche, se trouve un officier de la suite de l’ambassadeur de Turquie. Il leur fait peur ce Turc, avec sa grande robe, son turban, son sabre…

Mais enfin un beau matin, se tenant bien fort par la main, les deux petites se mettent en route, résolues de lui dire : « Monsieur, nous sommes chrétiennes et nous vous prions de nous couper la tête d’un seul coup. »

Justement le Turc est dans la cour. Ne comptant pas le rencontrer si vite, nos deux martyres sentent tout leur courage s’évanouir, et elles tombent à terre d’émotion et de saisissement… et leur « bourreau » d’accourir, de les relever, de leur donner des dragées…

Réconfortées par ces manifestations de bienveillance, les « martyres » de désir font leur « confession de foi »… Hélas, le Turc entend si mal le français qu’il ne comprend rien à leur langage, c’est un échec complet… Cependant cet acte d’héroïsme manqué est le point de départ de leur vocation de Carmélites, car dès ce moment, aux yeux d’Anne-Emilie et d’Anne-Marie, seul le total sacrifice de soi dans la vie religieuse leur apparaît capable de remplacer le martyre de sang.

A plusieurs années de distance, elles entreront au Carmel de Grenelle où leur vie sera aussi généreuse que pouvait le faire présager le courage de leur enfance.

De la cour au Carmel

SŒUR THAIS DE LA MISERICORDE (1721-1784)

(Comtesse de Rupelmonde)

Dix ans, c’est tout juste l’âge de cette fillette qui a l’insigne privilège de partager à Versailles les jeux de Mesdames et du petit Dauphin.

Pourtant, cette fillette est une grande dame : Marie de Grammont (c’est d’elle, en effet, qu’il s’agit), vient d’être mariée au Comte de Rupelmonde, qui, lui, a vingt-quatre ans. Union bien précoce ? Union heureuse pourtant.

En grandissant, la Comtesse de Rupelmonde est de plus en plus éprise de son mari, lui portant un amour ardent, vif, passionné même, car elle est très sensible.

A dix-huit ans, elle donne le jour à un petit garçon qui met le comble à son bonheur.

Tout sourit à la jeune femme : vie large, facile, honneurs, plaisirs, et pourtant elle mesure déjà le néant de tout ce faux brillant et de toute cette pompe. Dans la mesure où elle le peut, elle mène une vie retirée, paisible, toute donnée à ses chers devoirs d’épouse et de mère.

Nommée dame du Palais de Marie Leczinska, sa piété se développe au contact de celle de la Reine. Elle laissera sur elle de précieux souvenirs dont on s’inspirera plus tard pour écrire une biographie.

On y trouve le témoignage de la vie austère et pénitente que menait la Reine de France.

C’est en la voyant prier avec un si profond recueillement que naissent en Madame de Rupelmonde les premiers germes d’une vie de prière et de contemplation.

Puis, d’un seul coup, en quelques mois, tout ce radieux bonheur est brisé !

Le vaillant Comte de Rupelmonde meurt en héros sur le champ de bataille, tandis que l’aimable petit garçon va rejoindre les anges.

Coup terrible pour le cœur sensible et aimant de la Comtesse, mais qui révèle les ressources profondes de son âme. Elle croit fermement que ce dessein mystérieux de Dieu est un dessein de miséricorde. Dieu l’isole de tout, n’est-ce pas signe qu’Il la veut toute à Lui ? Dès lors, la pensée du Carmel s’impose à elle, devient une certitude. Prudent, son directeur étudie sa vocation qui de plus en plus s’affirme.

Mais voici un obstacle : sa vue baissant de plus en plus, Madame de Rupelmonde craint de devenir tout à fait aveugle. Comment pourra-t-elle alors réciter l’office divin ?

Qu’à cela ne tienne, elle confie à sa mémoire la plus grande partie du psautier. Tout cède devant sa ferme résolution, et après avoir demandé son congé à la Reine, qui entretiendra toujours avec elle des relations affectueuses et suivies, elle entre au Carmel de la rue de Grenelle. Elle a trente ans.

Autant elle avait connu une position élevée dans le monde, autant elle s’abaisse.

Elle choisit le nom d’une insigne pénitente et s’appelle désormais : Sœur Thaïs de la Miséricorde.

Elle qui avait tant de domestiques à son service, se met au service de toutes ses sœurs, avec tant de bonne grâce et d’humilité qu’on ne lui résiste pas, tandis qu’elle s’applique à passer inaperçue et à ne déranger personne.

Jamais elle ne semble ressentir un défaut d’attention ou d’égards, alors même que ne voyant presque plus, elle est davantage à la merci d’autrui.

Mais ce qui domine surtout en elle, ce qui fait le caractère particulier de sa sainteté, c’est l’attrait pour la pénitence, à laquelle elle se livre avec une générosité sans égale, malgré son tempérament délicat. Elle va même souvent au-delà des limites de l’obéissance, emportée par son ardeur. Excès blâmable ? Il faut penser plutôt que devait la poursuivre sans cesse le souvenir des débauches dont elle avait été spectatrice à la Cour. N’avait-elle pas mission de les réparer par une pénitence proportionnée ? Ne devait-elle pas avoir à cœur d’user du moyen que Dieu lui donnait de travailler à endiguer le flot d’impiété et de scepticisme qu’elle avait vu de plus en plus envahir les salons et la Cour ?

Les lettres de la Reine le lui rappelaient d’ailleurs : « Priez le Bon Dieu pour moi et pour mes intentions, lui écrit-elle. Vous pouvez vous douter aisément et malheureusement quelles elles peuvent être… » et une autre missive se termine par ces lignes : « Priez le Bon Dieu pour mon âme je vous en prie, et vous recommande ce qui en fait la douleur : que les troublent cessent, que la paix règne dans l’Eglise. »

Dans son désir d’austérité et de fidélité, Sœur Thaïs se montre quelquefois trop scrupuleuse… dessein providentiel, qui en voilant un peu son charme et son aménité, la gardera pour Dieu seul, à l’abri des satisfactions de l’amour-propre. Pourtant jamais ses scrupules ne l’éloigneront de l’Eucharistie, et se rendant un jour auprès du Saint-Sacrement après avoir reçu une mauvaise nouvelle, elle s’explique : « C’est là que je trouverai toute ma consolation. »

Quand à la fin de sa vie, sa santé lui impose de prendre quelques soulagements, elle se les reproche comme une lâcheté, et reste debout jusqu’à la dernière extrémité. Elle meurt vraiment « les armes à la main » à soixante trois ans.

A sa mort, un seul cri courut dans le monastère :

« Ma sœur Thaïs est morte, ah ! quel malheur ! »

De tous côtés dans Paris on vint demander quelque menu objet qui lui eut appartenu, on ne trouva rien, elle n’avait pas même gardé une seule image.

SŒUR FRANCOISE-THERESE DE JESUS (1728-1784)

ou la voie de l’amour.

L’état religieux ?

Une triste folie, n’est-il pas vrai, lorsque la vie vous sourit, invitant aux jeux et aux amusements. Ainsi pense la jeune Thérèse d’Estrancour.

Mais le Seigneur réserve son chemin de Damas, et au milieu d’une instruction que l’enfant dissipée n’écoute pas, elle se sent investie de la présence de Dieu, pénétrée de sa lumière. Subjuguée, elle n’envisage désormais d’autre avenir que le cloître.

Quelques années passent et elle entre rue de Grenelle.

Gaie, entrain, ouverte, c’est une âme de communauté. Elle fait siennes les peines et les joies de ses compagnes. Dès qu’elle paraît, la récréation s’anime. Son âme simple, qui vit dans un continuel recueillement, voit Dieu en tout et partout. La nature lui parle du Créateur : la plus modeste fleur, le chant du moindre oiseau la ravit, étant à ses yeux un reflet des perfections divines, et son cœur chante une action de grâces ininterrompue.

Ses trésors sont le silence et la solitude, car ils favorisent son intime union avec Notre Seigneur. Sa force, elle la puise dans cette vérité : « Dieu est. » – « Dieu est, Lui seul est tout », ces seuls mots la détachent de la terre, la consolent dans les peines.

Comme la séraphique Mère Thérèse, elle est embrasée d’un beau zèle apostolique. Son saint de prédilection ? C’est saint François-Xavier.

« Oui, dit-elle gaiement à ses Sœurs, si une fondation de Carmélites au milieu du Japon était possible, et pouvait servir à la conversion de ces pauvres peuples, toute vieille et toute cassée que je suis, vous me verriez partir tout à l’heure. »

Un jour, elle entend dire que des infidèles, dans une île d’Afrique, demandent à grands cris des missionnaires.

Sœur Françoise-Thérèse y pense sans cesse, de jour, de nuit, et elle en parle une fois avec tant d’éloquence que Sœur Thaïs (Madame de Rupelmonde), impressionnée, a recours aux relations qu’elle a connues dans le grand monde, au Dauphin en particulier, pour qu’une mission puisse être envoyée là-bas.

Se voyant près de mourir, entourée de la communauté, Sœur Françoise-Thérèse laisse éclater sa joie : « Qu’on est heureux de mourir Carmélite et d’être servie par des Sœurs. » Ce furent ses dernières paroles.

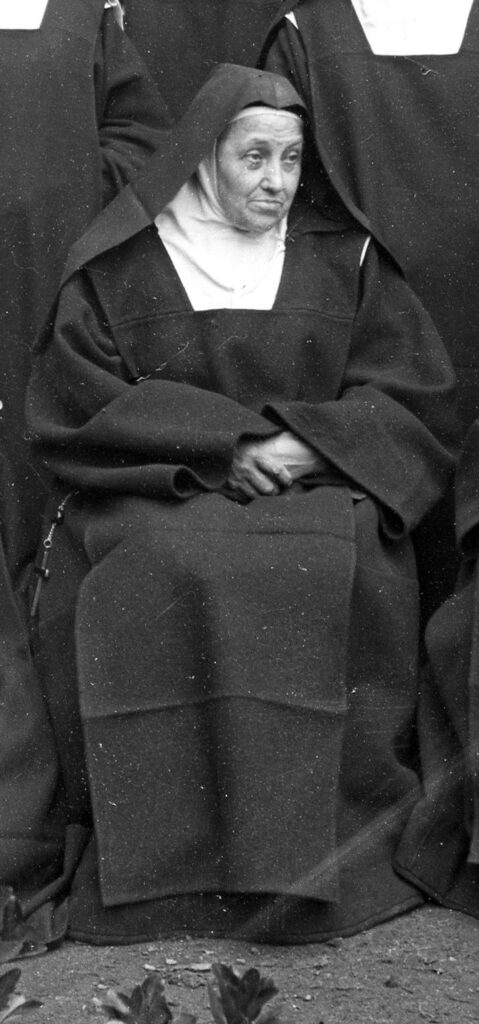

MERE SOPHIE DE SAINT ELIE (1806-1879)

ou la douce affabilité

novice de Mère Camille

« Je vais à la Messe ! Madame Sophie l’a dit ! »,

déclarait à sa mère étonnée, un jeune ouvrier qui venait de travailler quelque temps au Carmel…

Mère Sophie avait une aimable simplicité qui charmait tout le monde : les grands comme les petits, les religieux comme les personnes du monde. Le jour de son enterrement, tous les parents des religieuses pleuraient… Mais qui était donc cette Mère si aimable ?

Née à Troyes, elle suit bientôt sa famille à Paris, et reçoit une solide éducation religieuse tant en famille qu’en pension.

Là, elle assiste à la Messe tous les jours. Grâce à son paroissien, elle mémorise dès lors toutes les prières de la Messe : en sa dernière maladie, elle saura encore « réciter sa Messe » par cœur !

A 22 ans, elle est reçue en notre monastère des Carmes, par la Révérende Mère Camille. Voici le portrait qu’on a fait d’elle :

« De petite taille, elle était charmante, un vrai bijou, disait-on ; faite au tour, gracieuse, aimable, pleine d’esprit ; douée merveilleusement du côté du cœur, de l’intelligence et du jugement ; une parfaite éducation ; l’habitude de vivre dans un milieu distingué ; un caractère toujours égal ; une gaieté communicative. »

Pourtant le noviciat est rude pour cette jeune fille délicate. Le soir, elle dit en se couchant : « Mon Dieu, je vous remercie, je suis vraiment comme les pauvres : j’ai froid, j’ai faim, j’ai sommeil !… »

Le 24 mars 1829, elle reçoit le saint Habit du Carmel : elle déborde ce jour-là d’un bonheur si rayonnant qu’une nièce de Mère Camille, ayant assisté à la cérémonie, demande à entrer aussitôt ! Prudente, la Tante exige plus mûr examen…

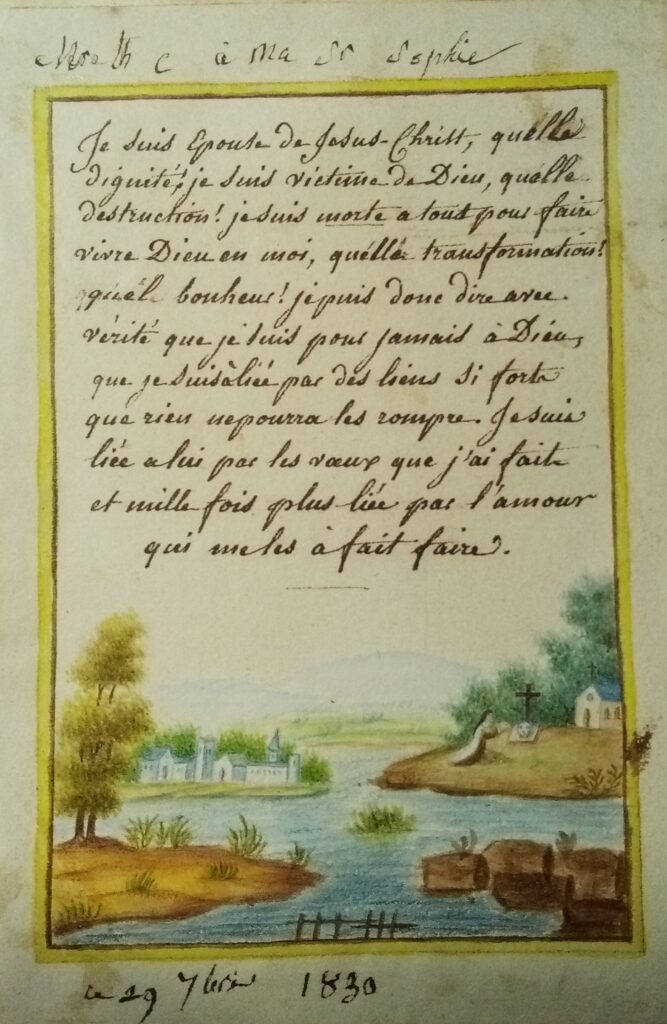

Le 29 Septembre 1830, elle prononce ses vœux dans la joie.

Mais à peine sortie du noviciat, elle est orientée vers les charges, et nommée au dépôt. Sa Prieure lui ménage à cette occasion « une si forte humiliation, que quoique j’aie passé ma vie dans les charges, je n’en ai jamais pu ressentir de vanité. »

Image offerte par Mère Camille le jour de sa Profession

Effectivement, Soeur Sophie a reçu de Dieu beaucoup de dons, et la Communauté manque alors de sujets jeunes.

Après la Révolution, Mère Camille a été si généreuse pour accueillir les Carmélites sans monastère : elles sont venues de tous les coins de France finir leur vie dans ce refuge !

Sœur Sophie désormais ne quittera le dépôt que pour être Sous-Prieure, ou Prieure… Mais c’est toujours très simplement et humblement, et avec un vrai cœur de mère, qu’elle saura mettre ses dons au service de sa Communauté.

La voici jeune économe, et en même temps infirmière, ou provisoire. La tâche est lourde : à 31 ans, elle tombe malade, et la voici mourante !… Mère Camille, au comble de l’affliction, fait une neuvaine à la Bienheureuse Marie de l’Incarnation, fondatrice du carmel en France : l’exaucement est si rapide qu’une semaine plus tard, Sœur Sophie a repris tous les exercices de communauté ! Jamais elle n’oubliera ce qu’elle doit à sa bienfaitrice.

Bientôt viennent 3 déménagements successifs pour la Communauté, et les soucis liés à la construction du nouveau monastère, avenue de Saxe ! Mère Sophie y prend une part active comme dépositaire, puis sous-prieure. Que de journées passées à visiter le chantier, avec la Révérende Mère Eléonore (qui a succédé à Mère Camille) !

Comme Prieure, Mère Sophie sera très aimée de ses filles : « Elle était d’une gaieté charmante ; comme Mère Camille, elle animait les récréations, ayant toujours quelque histoire à conter, de laquelle souvent elle tirait une leçon. Comme Mère Camille aussi, elle profitait d’un rien pour corriger chez une novice une petite tendance imparfaite, qui aurait pu devenir une réelle imperfection. Mais elle le faisait comme en passant, et si aimablement que la novice était la première à rire. C’était la joie des enfants du Bon Dieu. »

Durant ses années de priorat, elle a la joie de recevoir les vœux de nombreuses novices, mais très humblement elle confie à un prêtre : « Toutes ces jeunes personnes sont au-dessus de moi pour la piété et la vertu. »

Parmi ses novices, bien sûr, il faut compter Sœur Marie-Aimée de Jésus, dont elle protégea toujours la vocation. Mère Sophie avait le plus tendre amour pour la Personne adorable de Notre-Seigneur ; aussi la dévotion à l’Ame Sainte de Jésus, telle que la proposait Sœur Aimée, trouva aussitôt un écho dans son cœur.

En avril 1871, deux agents de la Commune des plus hostiles, pénètrent dans la clôture, en menaçant et vociférant ! Mère Sophie, qui les reçoit en tant que Prieure, leur répond avec une telle douceur et politesse, qu’ils en sont complètement déstabilisés… Ils quitteront les lieux sans avoir commis aucun méfait. Plus tard, l’un des deux se trouvant en prison, l’autre reviendra demander en toute confiance la protection de Mère Sophie !

A 73 ans, son organisme est usé : elle doit s’aliter. « Surtout, traitez-moi bien comme les pauvres », dit-elle aux Sœurs qui la soignent. Le 24 mars 1879, 50ème anniversaire de sa Prise d’Habit, elle confie aux Sœurs réunies autour d’elle à cette occasion : « Le doigt de Dieu est sur cette Communauté… Notre-Seigneur l’aime, Il la bénira toujours ! » Tant de témoignages d’affection lui sont envoyés de toutes parts en ce jour, qu’elle s’inquiète de s’y voir si sensible : « Mais… cela rattache à la vie ! » Pourtant certains éloges la peinent : « On me croit une grande âme… On ne me connaît pas. »

Elle a un grand amour pour les âmes du Purgatoire, et aime se signer en disant : « Par cette eau bénite, et par le Sang très précieux de Jésus-Christ, Père éternel, faites-moi miséricorde, et à tous les fidèles vivants et trépassés ! »

Elle déborde de reconnaissance pour les attentions dont on l’entoure : « Que l’on est heureux dans la vie religieuse,répète-t-elle, c’est bien le centuple promis en ce monde par Notre-Seigneur ! »

Quelques heures avant de mourir, elle console encore avec une bonté toute maternelle une de ses filles, qui est tout affligée de la perdre : « est-ce la peine de pleurer pour cela ?… » Elle meurt dans une grande paix le samedi 28 juin 1879.

Pensées de Mère Sophie

– Le détachement de toutes choses est très difficile, car il ne suffit pas, dans la vie spirituelle, dans la vie de perfection, d’éviter seulement tout ce qui est péché, mais il faut encore éviter tout ce qui est capable de dissiper l’âme, de la faire sortir d’elle-même et de ce centre où Dieu habite.

– Une âme acquiert bien d’autres lumières parmi les souffrances que par les instructions.

– Voyez-vous, il faut beaucoup d’abandon, beaucoup de confiance en Notre Seigneur pour nos petites dettes… aimer beaucoup… et après cela, tout est fait.

– Voilà ce qui retarde dans la perfection, c’est de se laisser aller à des inquiétudes sur le passé. Mais une fois qu’on s’est jeté dans la voie de l’abandon, on jouit d’une paix… d’une paix si grande !

Une blanche hostie :

SŒUR LOUIS DE GONZAGUE (1834-1870)

Huit décembre… Joie de l’Eglise fêtant la Vierge toute pure en son Immaculée Conception. Et cette Vierge sans tache, en ce jour de décembre 1834, se penche avec amour sur une toute petite fille qui vient d’être baptisée et dont toute la vie va être empreinte de virginale pureté, témoin ces lignes que Sœur Louis de Gonzague portera toujours sur son cœur : « O Mon Jésus, rendez-moi donc plus pure chaque jour… Pureté de mon Jésus, écoulez-vous en moi. Mon Jésus, conservez-moi toujours pure. »

Amour de la pureté, amour de Marie, ces deux attraits la guident vers le Carmel.

C’est sa prière fervente à la Vierge qui lui en ouvre les portes par un beau matin de mai, alors que sa santé délicate lui avait fait craindre de n’être jamais admise. Elle a dix huit ans. Sa candeur, son innocence lui font donner le nom de Sœur Saint Louis de Gonzague.

Mais souffrance amère, Jésus qu’elle est venue chercher se cache pour elle.

Elle reçoit l’assurance que c’est plus qu’une adoration perpétuelle qu’Il demande d’elle, c’est un perpétuel sacrifice d’elle-même.

C’est dans les ténèbres et les angoisses que va se passer sa vie religieuse. Elle prend pour devise : « Jésus, Marie, la croix, et puis plus rien ; rien qu’amour et sacrifice. » Elle est si ardente cependant à parler de Notre Seigneur que nulle ne soupçonne ses peines intérieures, qui d’ailleurs n’entament en rien sa confiance en Dieu, et en une touchante simplicité d’enfant, elle avoue remercier d’avance Notre Seigneur des grâces qu’elle désire obtenir de Lui, « car comment pourrait-Il refuser ce dont on Lui rend grâces par avance ? »

Son intimité profonde avec Jésus reste toujours cachée aux yeux des autres par un entrain et un enjouement qui plus d’une fois donnent le change. On ne soupçonne pas toujours à quel point l’amour et la soif de Dieu la dévorent. « Mon Dieu, s’écrie-t-elle, si je vous possède un jour, ce ne sera pas faute de l’avoir désiré… si je pouvais vous entrevoir un instant, entendre seulement une parole de Vous ! Mais non, vous vous cachez, vous vous taisez et faites bien, parce que sans cela je deviendrais folle de bonheur et je ne veux l’être que d’amour. »

Jésus est vraiment sa vie, son tout, elle ne pense qu’à Lui.

Elle confie ingénument : « Comme la journée est trop courte pour penser à mon Jésus, je le prie de me faire au moins rêver de Lui pendant la nuit. »

C’est sœur Marie-Aimée de Jésus, à qui l’unit une affection très pure et toute surnaturelle, qui lui dévoile les richesses de la dévotion à l’Ame sainte de Notre Seigneur. Son amour pour le Sauveur y puisera de nouveaux accroissements. C’est où Il a le plus souffert en son Ame, à Gethsémani, qu’elle aime à Le retrouver.

Portrait au pastel, réalisé après la mort de Soeur Aimée, par une contemporaine

Deux ans avant sa mort, qui est pour elle la rencontre désirée, attendue, ses peines intérieures cessent et elle entend, au fond de son cœur, l’assurance qu’elle est du nombre des élus.

« Je suis prête », dit-elle avec joie, quand on lui annonce l’approche de la dernière heure.

Par un beau jour de mai encore, Marie, qui lui avait déjà, en ce mois, ouvert les portes du Carmel, l’accueille cette fois à la porte du Ciel.

Un cœur simple :

SŒUR MARIE DE L’INCARNATION (1809-1873)

« Je ne sais pas si j’ai acquis aucun mérite à l’infirmerie, je soignais mes Sœurs avec trop de plaisir » disait Sœur Marie de l’Incarnation.

C’est ainsi que toujours oublieuse d’elle-même, elle n’a vécu que pour les autres, pour le service des autres.

Elle est entrée au Carmel, guidée par ce mot de « sœur converse » entendu un jour, et qui avant même qu’elle sache bien ce qu’il signifiait, a été un trait de lumière pour elle : « C’est ce qu’il me faut », a-t-elle pensé aussitôt.

En fait, dans l’office de dévouement des Sœurs du voile blanc, elle va se donner pleinement. Inlassable, sa charité est d’une délicatesse touchante. « Quelquefois, avouera-t-elle, je finissais mes prières dans notre lit afin de ne pas faire croire aux malades qu’elles étaient cause que je me couchais tard. »

Déjà malade elle-même lors du bombardement de 1870, elle se contente pour la nuit de s’asseoir sur un petit fagot en s’appuyant contre le mur, heureuse seulement d’avoir pu bien installer la Sœur confiée à ses soins. C’est qu’elle est initiée depuis longtemps à son métier d’infirmière. Elle était si petite quand elle a commencé ! N’était-elle pas obligée, lorsque sa maman toujours malade, appelait : « Fanchette, Fanchette ! » de grimper sur une chaise pour atteindre le grand lit !

Avenue de Saxe : à l’étage les infirmeries ; au rez-de-chaussée le réfectoire et les cuisines. C’est dans ces lieux surtout que travaillaient les Soeurs converses dites « du voile blanc ».

Vers la fin de sa vie, quand devant sa fatigue croissante, on veut retirer Sœur Marie de l’Incarnation de la cuisine, elle proteste : « J’ai dit : et ce jusqu’à la mort ! » Mais elle se soumet en fille de l’obéissance.

C’est en parlant d’elle que ses Prieures pourront affirmer n’avoir pas à lui reprocher une seule faute à leur égard !

Sereine à sa dernière heure, elle confie son salut au bon larron pour lequel elle a une dévotion particulière, « parce que, explique-t-elle, sur la croix, il a pratiqué toutes les vertus, la patience, la foi, l’amour. »

En mourant, cette âme humble et dévouée laisse voir toute l’affection qu’elle porte à sa communauté. « Si le Bon Dieu me fait miséricorde, affirme-t-elle, je n’oublierai jamais la communauté », et elle achève avec un accent d’une émouvante reconnaissance : « Que de bonté la communauté a pour moi… »

Son visage devint si beau après sa mort, qu’on ne pouvait douter que Notre Seigneur lui eut dit comme au bon larron : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis. »

SŒUR ANGELIQUE DU SAINT-CŒUR DE MARIE (1829-1906)

ou le beau triomphe de la grâce

« Je serai au Bon Dieu, puisque Monsieur le curé a dit qu’il y a dans les couvents des âmes qui aiment le Bon Dieu plus qu’on ne le fait ordinairement dans le monde. »

Telle est la lumière qui, reçue à l’âge de dix ans, va briller pour la jeune Françoise par-delà tous les orages que son caractère fougueux et indépendant va lui attirer.

Jeune fille, elle court toutes les fêtes, avide de s’amuser.

Son père essaie-t-il de freiner son ardeur de façon trop tyrannique ? Françoise n’hésite pas, et pour échapper au joug paternel, elle quitte sa Bourgogne natale pour chercher une place à Paris. A peine arrivée, elle comprend que ce ne sont plus les plaisirs innocents de la campagne qui lui sont offerts, mais le péché. Sa nature droite se ressaisit alors, résolue à ne pas céder, cramponnée comme à une bouée à cette décision de son enfance : « Je serai au Bon Dieu«

Lors d’un voyage à Ars, le seul regard du saint curé emporte ses dernières résistances. Pas de demi-mesure possible avec elle, c’est au Carmel qu’elle entrera. Mais elle, la fière, l’indépendante Françoise, lui va-t-il falloir se soumettre en tout à l’obéissance ? Ferme au sein de cette nouvelle tempête, elle se répète : « J’entrerai pour Dieu, je me soumettrai à Dieu, car qui donc pourrait me demander le sacrifice de ma liberté si ce n’était un Dieu ! »

Sa vie religieuse s’annonce laborieuse : tentations, souffrances physiques viennent entraver sa route. Sa nature impérieuse la fait surnommer par ses Sœurs du voile blanc : « l’oracle de la cuisine. » Mais par la prière, la mortification, l’ouverture toute simple de son âme à ses Prieures, elle mène un incessant combat contre elle-même. Puis un jour c’est l’apaisement.

Une retraite prêchée et la rencontre de Sœur Marie-Aimée sont providentielles, lui dévoilant les richesses de l’étude de la personne de Notre Seigneur, de ses actions, de ses enseignements.

Son « séraphin », ainsi nomme-t-elle Sœur Aimée, lui apprend comment elle peut regarder sans cesse Jésus, comment Il nous a donné l’exemple des moindres de nos devoirs en les accomplissant. « Tout se transforme de la sorte, lui dit-elle, ce n’est plus nous qui agissons, qui prions, qui luttons, voyez-vous comment Jésus agit, prie, lutte en nous et pour nous. »

Dès lors Sœur Angélique entre dans une intimité profonde avec Notre Seigneur. Tout lui parle de Dieu, la conduit à Dieu.

L’Evangile est sa constante étude et toutes choses sont transfigurées pour elle par l’amour. « Oh ! mon Dieu, s’écrie-t-elle, vous adorer est maintenant l’acte de mon choix… celui qui aime a besoin d’adorer, mais celui qui adore parce qu’il aime, trouve tout à la fois… je ne me sens plus rien, mais je comprends que Dieu est tout, et que ce rien qui est moi, Il veut se l’unir éternellement. »

Et elle, jusque là si autoritaire, si volontaire, devient douce, abandonnée, fraternelle, et jouit de la confiance de ses Sœurs qui la sentent habitée par Dieu.

Sa paix, fondée uniquement sur les mérites de Notre Seigneur, reste inaltérable jusqu’à la fin. « Que puis-je craindre ? disait-elle, je me jette dans le sang précieux de Jésus, c’est ainsi que je vais paraître devant son Père… Il ne regardera pas Sœur Angélique, mais le sang de son Fils Jésus. Oh oui, je m’abîme en mon Jésus, avec Lui je ne crains rien, Il est mon Epoux et non pas mon Juge. »

Elle fut majestueuse en sa mort. Semblant fixer Notre Seigneur elle suppliait : « Laissez-moi donc partir… oh partons, partons. » Elle mourut après avoir répété ces paroles : « Mon Dieu, je vous aime et vous adore et je veux mourir en vous adorant. »

SŒUR MARIE-JOSEPH DU SAINT-ESPRIT (1822-1905)

et le permanent Soleil

« Moi je suis faite pour la société. »

On pouvait supposer à voir si vive et si ardente la fillette qui lançait ces mots, que cette affirmation allait se vérifier. Mais « mon secret était à moi, je le gardais » dira plus tard Sœur Marie-Joseph.

Déjà captivée par Notre Seigneur, elle n’envisage d’autre avenir que de se consacrer à Lui.

Mais au sein de la vie solitaire du Carmel, Notre Seigneur va creuser autour de cette nature si sociable une solitude encore plus grande en l’isolant de la vie de communauté par des crises de rhumatismes aiguës qui font de sa vie un martyre.

C’est un dur renoncement pour elle, privée même des récréations qu’elle nomme ses « fêtes de famille » quand elle peut quelquefois y assister.

Cependant sous cette croix pesante, elle reste soumise, silencieuse, abandonnée.

Le secret de cette force ? Elle le puise dans la présence au Saint Sacrement de Celui qu’elle appelle son « permanent Soleil. »

« Je vais me faire soleiller par le Divin Maître » dit-elle joliment en se rendant au chœur, lors des expositions du Saint Sacrement.

Délicatement reconnaissante, elle abrite en sa prière le petit village de Natoye qui offre l’hospitalité au Carmel pendant son exil hors de France. « La nuit, quand je m’éveille, dit-elle, je fais en pensée le tour de Natoye, et ma prière s’arrête là où Dieu sait qu’il y a un malade à soulager, un chagrin à consoler, une pauvre mère à encourager, un petit enfant qui pleure ou qui souffre. »

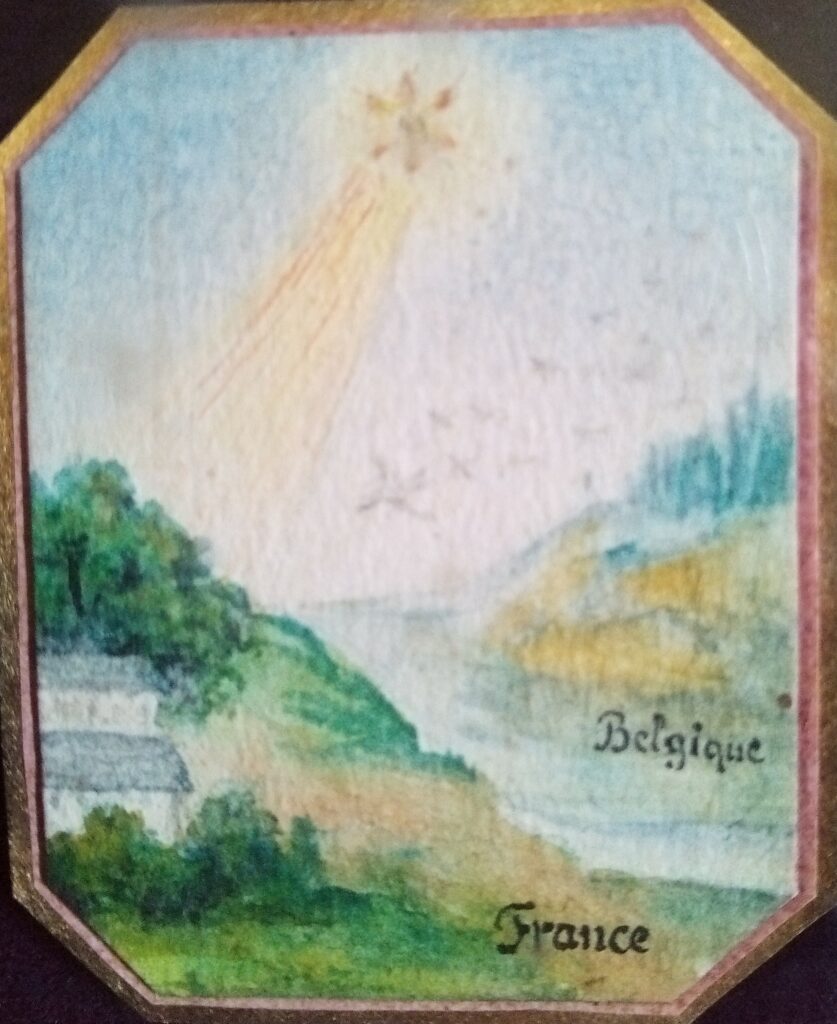

Miniature représentant le refuge de Natoye, en Belgique

Souffrir et se taire fut toute la vie de cette âme qui déclarait « vouloir se rapetisser aux dimensions de la crèche. »

MERE MARIE DE LA TRINITE (1845-1912)

ou la vie dans la grande lumière de Dieu

Une forte personnalité, des dons remarquables pour le gouvernement d’une communauté et pour la conduite des âmes, telle fut Mère Marie de la Trinité pendant les dix-huit années de ses priorats successifs à l’avenue de Saxe et à Natoye. Elle a tout juste quatre ans lorsqu’elle perçoit le premier appel à la vie du Carmel en contemplant un tableau de la transverbération de sainte Thérèse : « Je vis Dieu éclairant l’âme », écrira-t-elle plus tard, « l’âme par un suprême élan répondant à Dieu, et ce double mouvement devenant par sa permanence, l’union. »

Au Carmel une grâce de choix lui est réservée, celle d’être la disciple de Sœur Marie-Aimée de Jésus.

Miniature peinte en souvenir de cette 1ère rencontre, pour Mère Marie de la Trinité, par ses filles

« L’impression que j’éprouvai à l’ouverture de la grille fut une profonde reconnaissance pour Notre Seigneur qui avait exaucé la demande que je lui avais faite à l’âge de 18 ans, de me donner une sainte pour m’initier à la vie religieuse. » témoignera plus tard Mère Marie de la Trinité, évoquant sa première rencontre au parloir avec Soeur Aimée.

Elle assimile merveilleusement les enseignements de sa séraphique maîtresse qui pressentant sa fin, se hâte de l’instruire de toutes ses obligations.

Après sa profession, Notre Seigneur lui fait comprendre que son âme est consacrée à l’adoration. Dès lors, cela devient sa raison d’être, et pour elle, la souffrance est la vraie forme de cette adoration, et même disparaît dans cette même adoration de Dieu et de ses droits.

« L’amour de l’Etre de Dieu enlève à la souffrance la pointe de ses épines », dit-elle. De là sa joie, sa dilatation continuelle. Lui demande-t-on le secret de l’allégresse de son visage : « Dieu est si bon, Dieu est si grand » répond-elle. A l’oraison, elle vit dans la lumière. Etant encore novice, elle entend un jour au fond de son cœur ce reproche de Notre Seigneur : « Et moi qui voulais venir à toi par l’intelligence ! »

De fait pour elle, l’oraison c’est « la porte qui s’ouvre » et elle voit. Elle n’a pas besoin des créatures pour s’élever à Dieu, mais suivant le mouvement inverse, elle part de Dieu pour voir son action dans la création. C’est en Dieu qu’elle voit tout, d’où l’exceptionnelle hauteur de ses vues et la fermeté de son jugement, de là aussi son culte pour la volonté de Dieu. On ne peut même pas parler d’abandon avec elle. « Il le veut », cela suffit. La plus petite hésitation lui semble un crime. Ame d’oraison, elle a rarement des distractions, et elle attribue cette grâce à un acte héroïque qu’elle fit étant postulante. Apprenant juste avant de se rendre à l’oraison la mort brutale de l’un des siens, elle lutta si énergiquement contre l’accaparement de son esprit par cette pensée pour être par fidélité toute livrée à Dieu, qu’elle finit par remporter la victoire.

Douée d’un rare talent pour conduire les âmes, bien qu’affirmant « préférer seconder les lumières de Notre Seigneur que de chercher à les donner », sa forte personnalité écrase parfois et la vigueur de sa direction déconcerte souvent. Elle s’en aperçoit, en souffre, mais n’arrive pas à surmonter la difficulté. Sa correspondance, ses entretiens avec Mgr Gay lui apporteront l’onction dont elle a besoin en l’attirant à l’amour de la Sainte Humanité de Notre Seigneur. La lumière où elle vit toujours est plutôt pour elle un motif de crainte et d’appréhension, de sorte que, si dilatante pour conduire les âmes, Mère Marie de la Trinité a continuellement besoin d’être apaisée, rassurée par son saint directeur.

Le départ pour la Belgique est pour elle le motif de bien des souffrances, mais une dernière grande joie lui est accordée, celle de revoir les écrits de Sœur Aimée et d’écrire sa vie.

Elle avait aussi écrit, quelques années plus tôt, la vie de Mère Camille.

Peu de temps avant sa mort, un apaisement s’opère dans son esprit et ces quelques lignes nous livrent l’état de son âme avant de quitter la terre : « Je me sens attirée dans un état de pure foi, à vivre plus près du Divin Maître, à l’entretenir non pas dans une intimité douce et tendre, mais plutôt dans une entrevue que je suis impuissante à qualifier. »

Elle meurt brutalement d’une crise cardiaque, étant en charge de Prieure, le 10 mai 1912, laissant sa Communauté déconcertée…

MERE CECILE DU CALVAIRE (1859-1941) ou la paix d’une âme abandonnée

Douceur qui est la vraie force, sérénité provenant d’un abandon parfait à la volonté de Dieu, humilité profonde, telle est à grands traits la physionomie spirituelle de Mère Cécile du Calvaire, dont ses filles gardent un inoubliable souvenir.

Signe de la Providence, elle naît en la fête de la Transverbération de sainte Thérèse, le 27 août 1859, jour même où entrait au Carmel Soeur Aimée de Jésus.

Elle n’a que huit ans lorsqu’une voix intérieure lui dit : « Tu seras Carmélite avenue de Saxe. » Elle ne sait alors ni ce qu’est le Carmel, et encore moins l’avenue de Saxe. Précieusement elle garde son secret. Dans la bande joyeuse des frères, sœurs et cousins, elle remplit déjà son rôle qui sera celui de toute sa vie : donner la paix, la rayonner. L’éducation sérieuse qu’elle reçoit de sa mère est une préparation lointaine à la vie du cloître.

Le goût de l’austérité et de la pénitence se développe en elle, mais la perspective de sacrifier son indépendance lui coûte : « Si vous me voulez tout à Vous, ô mon Dieu, dit-elle, je pourrais très bien l’être en vivant en ermite dans un désert. »

Puis des doutes contre la foi viennent l’assaillir. Comme il lui arrive, se rendant à la messe le matin, de marcher derrière Mgr d’Hulst, elle pense : « Si je me trompe, si je suis dans l’erreur, du moins c’est en bonne compagnie, avec un esprit supérieur comme Mgr d’Hulst, ou avec saint Thomas d’Aquin. » Cependant triomphant de tous les obstacles, et l’âme en paix, accompagnée de sa courageuse maman récitant le Te Deum, elle entre au Carmel de l’avenue de Saxe où l’accueille Mère Marie de la Trinité.

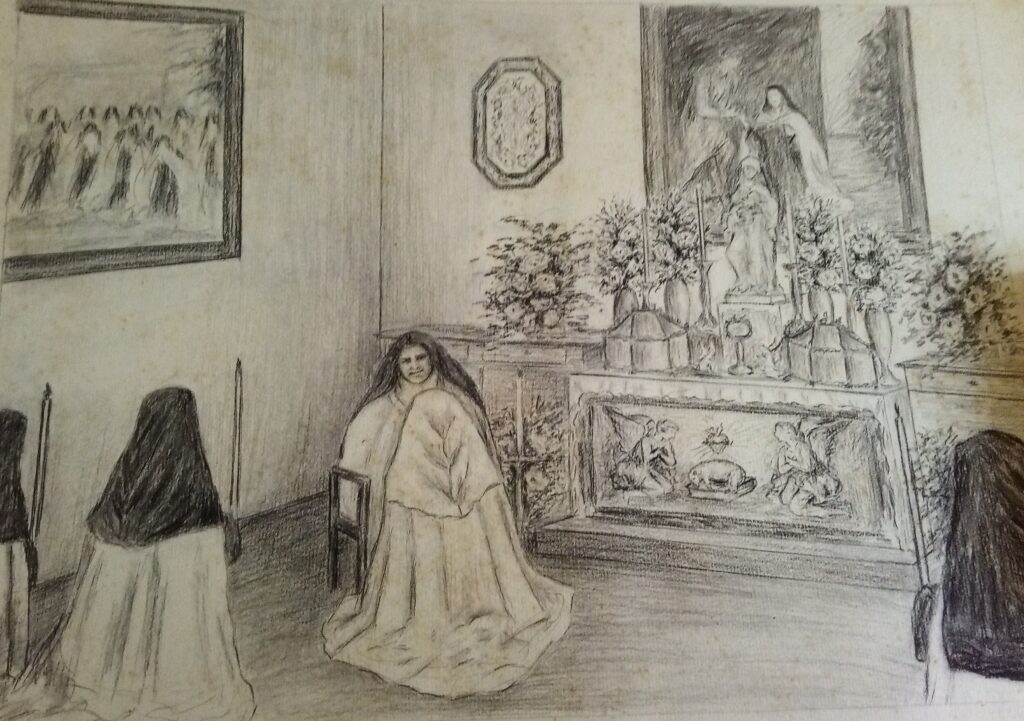

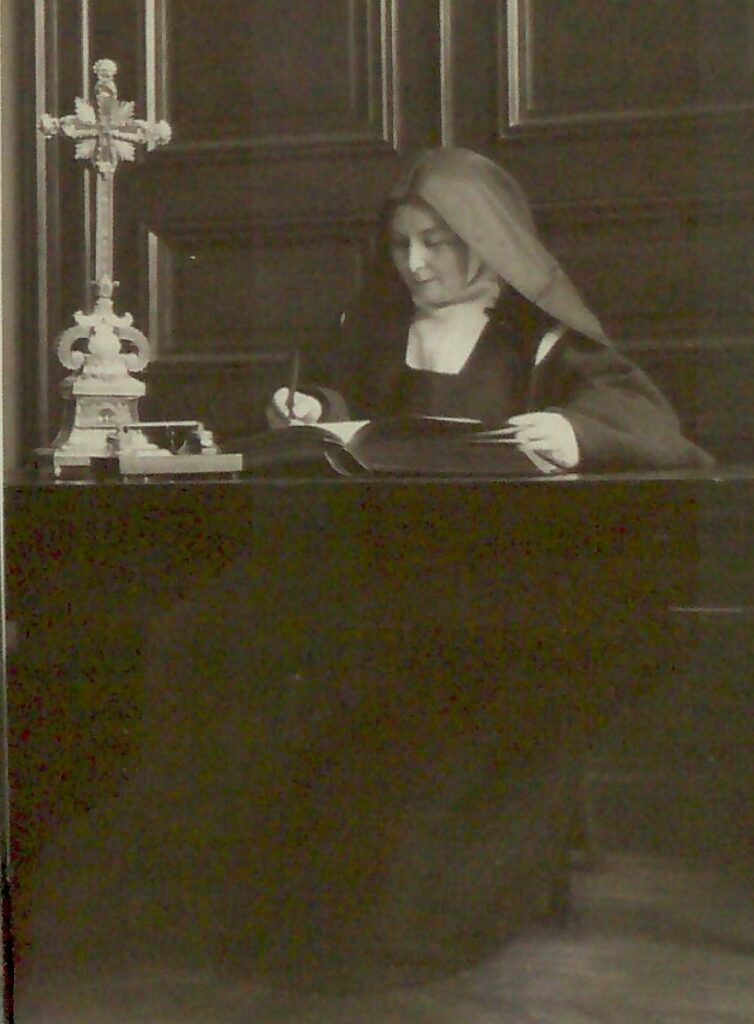

Profession Avenue de Saxe entre les mains de Mère Marie de la Trinité

Entier dénuement, abnégation totale, dévouement sans retour, tel est le programme qui lui est tracé au jour de sa profession le 20 novembre 1884 et qui devient le but de ses efforts généreux animés par un ardent amour.

Dans l’épreuve, elle donne toute sa mesure.

Se rendant au cœur après une fièvre typhoïde, elle contracte, dans un courant d’air, une phtisie galopante, dont elle guérit miraculeusement après une neuvaine à Madame Louise de France.

Puis c’est sa Maîtresse qui ne comprend pas sa nature un peu froide et fermée. « Je vous remercie, Seigneur, dit-elle seulement, de vous être caché dans une âme à qui je suis peu sympathique. »

Son dévouement lui fait solliciter et obtenir de soigner une religieuse paralysée, volant à son secours de jour comme de nuit.

Mais ce qui surtout brille en elle, c’est une humilité qui la porte à s’effacer, s’effacer toujours plus. « Oh ! la dernière place dans la maison du Seigneur est bien, à tous égards, la plus désirable », s’écrie-t-elle.

Appelée à prendre en charge les novices, elle se donne toute à ses enfants.

Esprit de foi, amour de la volonté de Dieu, voilà ce qu’elle enseigne, ce dont elle vit.

« Aimez la volonté de Dieu, dit-elle, et vous trouverez la joie dans votre souffrance et la dilatation dans son acceptation… » et encore :

« Jetez-vous dans l’amour, ne vivez plus que dans l’amour et pour l’amour. »

Dans la charge de prieure, où elle succède à la forte personnalité que fut Mère Marie de la Trinité, elle rayonne de paix, de bonté sereine.

Elle exercera cette charge dix-huit ans, dans les circonstances extrêmement difficiles de la guerre et du retour en France.

« Respectez en chacune la présence de Notre Seigneur, conseillera-t-elle plus tard à celle qui lui succèdera, respectez même les défauts et les lacunes, comme vous devez respecter les infirmités. Enfin, si vous voulez bien gouverner, soyez humble, et laissez Notre Seigneur dominer en vous sans que votre personnalité apparaisse. »

Son rôle pendant la guerre de 1914-18 à Natoye, en Belgique, l’aumônier de cette époque, le Père Evermode (Prémontré) le définira ainsi : « Malgré vents et marées, et même violentes tempêtes, vous avez su mener votre barque avec bonté et fermeté. Cette confiance en Dieu si absolue, qui vous donne cette sérénité que rien ne saurait démonter, est une grâce, qui sûrement à votre insu, a été une force pour beaucoup de ceux qui vous approchaient. En ces années d’angoisses, où l’affolement pénétrait tant de cloîtres, à Natoye, le calme, la paix, la charité ne furent jamais troublés. J’entends encore le bon chanoine Charlier, qui pourtant voyait tant de cloîtrées, parler avec admiration de celles de Natoye. »

C’est grâce, en effet, à l’énergie de Mère Cécile, au dévouement sans bornes et à la générosité de sa famille que se trouvèrent résolues les grandes difficultés de l’installation en Belgique et du retour en France, dans le petit monastère de la rue du Moulin, à Créteil, acheté en 1919 (monastère occupé à Créteil avant celui que nous occupons aujourd’hui, voir : Notre Histoire).

Bonne à toutes, elle partage les joies, panse les blessures, entraîne à la lessive, à tous les travaux, a des délicatesses vraiment maternelles.

Ne vient-elle pas, un soir, malgré son grand âge, canne d’une main, torchon de l’autre, aider une Sœur à terminer sa vaisselle à l’infirmerie, pour la faire reposer plus tôt !

Dans ce même temps, elle écrit : « Au milieu de mes multiples et absorbantes occupations, je garde le calme et la paix de l’âme, et rien ne la trouble. »

Lorsque sa fatigue croissante la force à quitter la charge, elle est libre alors de se livrer à son grand attrait : s’effacer, s’effacer toujours plus.

Mais dans son infirmerie, chacune vient encore chercher près d’elle cette paix qu’elle ne cesse de rayonner.

Réduite dans les derniers mois à l’impuissance, à l’inaction, elle est la vivante image du parfait et total abandon.

« Je ne puis rien faire, disait-elle, mes journées ne sont plus qu’un long Amen à tout. »

« Il fait tout noir dehors, dit-elle un jour. – Et au dedans ? lui demande-t-on. – Au dedans, mon Ciel est toujours serein. »

Elle mourut paisiblement, comme elle avait vécu, le 4 juillet 1941.

« Je demande à Notre Seigneur, avait-elle dit peu de temps auparavant, que vous soyez toutes des saintes. Il n’y a que la sainteté qui compte. »

Pensées de Mère Cécile.

– Je ne regarde pas autre chose en tout ce qui se présente que la divine volonté, et cela tient mon âme dans le calme et la paix.

– Comment nous étonner de tomber puisque nous ne sommes que de pauvres créatures !

– Oh, oui, Amen à tout ce qu’Il voudra ! Le Bon Dieu est bien libre ! Je veux tout ce qu’Il veut.

– » Comment faites-vous, Mère Cécile, pour rester si douce dans la souffrance ? » – » Oh ! C’est une habitude à prendre… «

– « En voyant Mère Cécile, je me dis : quelle grande et sublime chose de n’être plus capable d’action, de n’être plus rien, quand par un abandon total, on est livré à Dieu. » (Mère Thérèse de la Croix)

MERE THERESE DE LA CROIX (1878-1963)

Ame de foi et de courage intrépide.

« Cela a été la grande force et la grande joie de ma vie, que ce sentiment de la présence de Dieu en moi » disait souvent Mère Thérèse de la Croix dans les derniers jours de sa vie.

De fait, au milieu des tâches les plus absorbantes, elle aura une étonnante facilité à se plonger en Dieu, à se recueillir au plus intime d’elle-même pour y adorer la Trinité Sainte.

Cet attrait, caractéristique de sa vie intérieure, lui est donné toute petite, tandis que deux circonstances particulières lui découvrent l’efficacité de la prière. Dès lors, elle désire se consacrer à Dieu. Une voix au fond de son cœur l’appelle au Carmel, et ces paroles, lues dans Saint Jean de la Croix, l’éclairent particulièrement : « Dieu présent dans l’âme y est caché. Pour Le trouver, il faut que l’âme se cache en Lui. »

Il lui faudra lutter contre sa nature, qui est ardente certes, mais impulsive et autoritaire.

Petite fille, ne s’échappe-t-elle pas, par la diligence, de la maison où elle passe les vacances sous la surveillance de son frère, parce que celui-ci a voulu l’arracher à un livre passionnant ! Mais toute son impétuosité se tourne à aimer Dieu, et rien ne la détourne de sa vocation. Le 17 mars 1901, malgré l’opposition de ses parents, elle entre à l’avenue de Saxe. Elle y prend l’habit le 12 septembre 1901, veille du départ en exil. Malgré les tristesses et le bouleversement de l’heure, son cœur exulte…

En quittant le cher monastère de l’avenue de Saxe, la jeune novice avait déjà l’intuition qu’il serait impossible d’y revenir…

Du jour de sa profession, à Natoye, en Belgique, elle garde ces lignes : « Notre Seigneur m’inonda de lumière et de joie, en me montrant que l’union qu’il venait de contracter avec mon âme n’était que l’aube d’une union qui devait toujours aller grandissant jusqu’à l’union béatifique dans le Ciel. »

Une grâce reçue au début de sa vie religieuse la marque profondément. Ces paroles de l’Evangile de saint Luc : « C’est pendant qu’Il priait qu’Il fut transfiguré » lui font comprendre comment par l’oraison, le recueillement, la solitude, s’opère la transformation de l’âme que la lumière divine pénètre.

Grâce de choix également que l’intimité surnaturelle qu’elle connaît avec sa Maîtresse des novices, Mère Cécile du Calvaire.

Soeur Jeanne du Saint-Esprit (1884-1912)

compagne de noviciat de Mère Thérèse de la Croix, mourut très jeune de la tuberculose.

Les 2 novices rivalisaient de zèle, avec des tempéraments très différents.

« Mon petit Saint Jean », disait Mère Cécile à Soeur Jeanne et à Soeur Thérèse : « Mon petit Saint Pierre » !

Elue sous-Prieure avant la Grande Guerre, c’est pour Mère Thérèse le commencement d’une suite d’évènements qui ne lui laisseront plus de répit : la guerre, le retour en France, l’installation à Créteil, puis le transfert dans le nouveau monastère : apparentes contradictions pour une âme attirée à se concentrer profondément en l’adoration silencieuse et solitaire de son Hôte divin.

Mais n’a-t-elle pas, en entrant, choisi la croix pour son partage ? De fait, elle sera l’inséparable compagne de sa vie : « Magna opera Domini, écrira-t-elle un jour… Je n’avais jamais pensé que cette parole de David s’appliquerait à la croix. Toutes les œuvres du Seigneur sont grandes, tout ce qu’Il fait est digne d’un Dieu. Mais la croix est la plus grande des œuvres, le triomphe de son amour. »

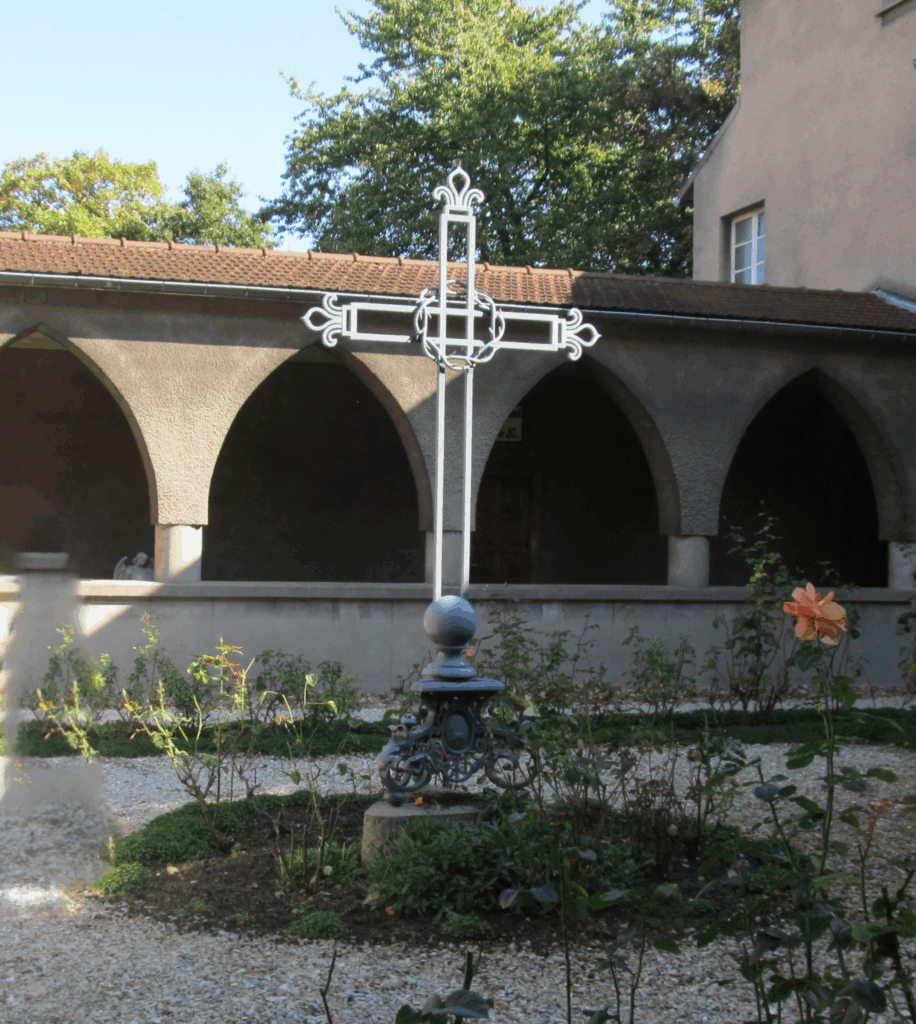

Croix du cloître de l’Avenue de Saxe, encore actuellement au centre du cloître au Carmel de Créteil

Cette croix provient du jardin des Carmes.

Mère Camille l’avait fait placer sur la fosse dans laquelle furent jetés les corps des prêtres martyrs (Massacres de septembre 1792)

Rien pourtant n’entrave jamais sa vie profonde, et en 1917, dans une période particulièrement critique, elle écrit : « La note dominante de ma vie intérieure est d’être possédée par Dieu jusqu’au dernier possible… J’ai soif d’amour et d’unité. O Union divine, tu es la passion grandissante de mon âme. »

A cette époque, elle débute comme maîtresse des novices, en cette tâche où elle excellera et qui sera la grande œuvre de sa vie : former les âmes.

Elue Prieure pour la première fois lors du retour en France, elle prend cette résolution : Laisser transparaître Jésus, rester sous son regard, ne jamais Le quitter.

Ce qu’elle veut ? Former des caractères qui sachent fuir le vague, la sentimentalité, et s’appuyer sur le « roc de la foi ».

« Suaviter et fortiter », telle est sa devise. « Fortiter » l’emporte souvent… mais elle a des délicatesses si maternelles, elle sait si bien éclairer, réchauffer, on sent de sa part une telle affection surnaturelle, un tel amour des âmes qu’elle est une Prieure beaucoup aimée.

Si sa manière forte fait un peu peur, la chaleur de son cœur fait oublier tout le reste.

Elle va directement à la volonté de Dieu, ne s’arrête guère à la difficulté des moyens.

C’est ainsi qu’elle exige beaucoup. Ni ses filles, ni ses amis ne doivent s’attendre à être ménagés. Cependant on admire tant son courage indomptable, on sent si bien qu’elle cherche la gloire de Dieu, qu’on l’aime et qu’on la suit.

Ne fallait-il pas un tempérament de cette trempe pour assumer l’expropriation du Carmel rue du Moulin et faire construire, sitôt la seconde guerre, le monastère actuel aux milieux de tant d’embarras : pénuries d’argent, de matières premières, procès de l’ancien locataire avenue de Ceinture etc ?…

Vraie fille de l’Eglise, elle vibre à toutes les grandes causes. C’est par rapport au règne de Dieu dans le monde que les événements l’intéressent. « Favorisées par la grâce, dit-elle à ses filles, nous devons faire chaque jour davantage de notre apostolat, le but intime de notre vie. Nous ne sommes pas appelées à donner Jésus au monde par la prédication, mais par la prière et l’immolation. »

La fin de sa vie est le soir d’un beau jour. Ne pouvant plus se dépenser extérieurement, elle se réfugie dans ses chers livres, sa broderie ou ses pinceaux.

Dans l’attente du Ciel, elle répète souvent avec une grande ardeur de désir : « Seigneur, il est temps de nous voir », tout en restant parfaitement abandonnée. « Je suis dans la plus profonde paix » dit-elle. On respire auprès d’elle une douce sérénité, et elle accueille tout le monde avec un bon sourire.

C’est tout paisiblement qu’elle quitte la terre, comme l’enfant qui s’endort entre les bras de son Père des Cieux, le mardi de la Pentecôte, 4 juin 1963. Elle qui avait tant combattu dans sa vie, fut conduite dans le petit cimetière de son cher monastère, par un beau matin calme, dans une atmosphère de surnaturelle et indéfinissable paix.

Pensées de Mère Thérèse de la Croix

– Je souhaite vivement que pendant le temps que le Divin Maître m’accordera d’être votre Mère, nous nous appliquions toutes à développer cet esprit de recueillement et de dilection fraternelle qui caractérisa notre Carmel dans ses premières années et qui fait la joie et le charme de la vie de communauté.

– Comme notre sainte Mère, je me plaindrais bien au bon Dieu de nous susciter tant de difficultés, mais en réalité tous ces contretemps épurent, surnaturalisent et nous livrent davantage au bon plaisir divin. Puisqu’il faut se donner tant de peine pour trouver un abri matériel, ne nous étonnons pas des difficultés à surmonter pour bâtir une demeure immortelle et stable en notre âme à notre divin et bien-aimé Sauveur. Mais ce qui est consolant, c’est que dès cette vie, même au milieu des entraves terrestres, nous pouvons vivre de sa vie divine, immuable, éternelle.

– (Pendant la Guerre) : La vie, telle qu’elle nous est faite actuellement est bien, comme le dit saint Thomas, un passage entre deux nuits. Du côté de la terre, privation de vérité, de liberté ; du côté du Ciel, privation de lumière pour connaître parfois où est la Volonté de Dieu, pour entrevoir ce qui sera le mieux. Heureusement dans cette nuit obscure nous avons la Foi, qui nous affirme que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu, que rien n’arrive sans sa permission et que la souffrance bien acceptée nous purifie, nous détache et nous rapproche de Dieu. A cette heure où les passions sont déchaînées, où la haine étouffe la voix de l’amour, où la souffrance sous toutes ses formes déferle sur le monde et brise les corps, les cœurs, les âmes de millions d’êtres, où la mort semble triompher de la vie, je trouve ma force à regarder les choses en Dieu. C’est bien Lui qui nous parle dans ces événements si pénibles, c’est sa Volonté forte et suave qui dirige tout. Quoiqu’il advienne, il y a en nous quelque chose à qui personne ou aucun événement ne peut toucher, c’est notre âme, temple de Dieu, temple de l’Esprit d’Amour.

– Le sacrifice est la plus grande preuve d’amour et il nous faut imprégner chaque moment présent d’amour et de sacrifice pour réaliser notre belle vocation. Plus que d’autres, nous devons être pour Dieu des Christ prolongés, un alter ego de Jésus, doux et humble de cœur, patient et fort, aimant jusqu’à l’excès, toujours uni à Lui par la pensée.

– A travers tout, contrariétés ou souffrances, ne voyons qu’un acte d’amour de la part de Dieu, sans vouloir regarder autre chose.

– Mon unique désir est de mourir avec joie, dans un acte de pur amour, seul à seul avec vous, ô Jésus, l’unique amour de mon cœur.

Voir Figures vénérées

© Tous droits réservés – Carmel Sainte Thérèse de Créteil