Carmélite en dépit de tout :

MERE CAMILLE DE L’ENFANT-JESUS (de Soyecourt) – (1757-1849)

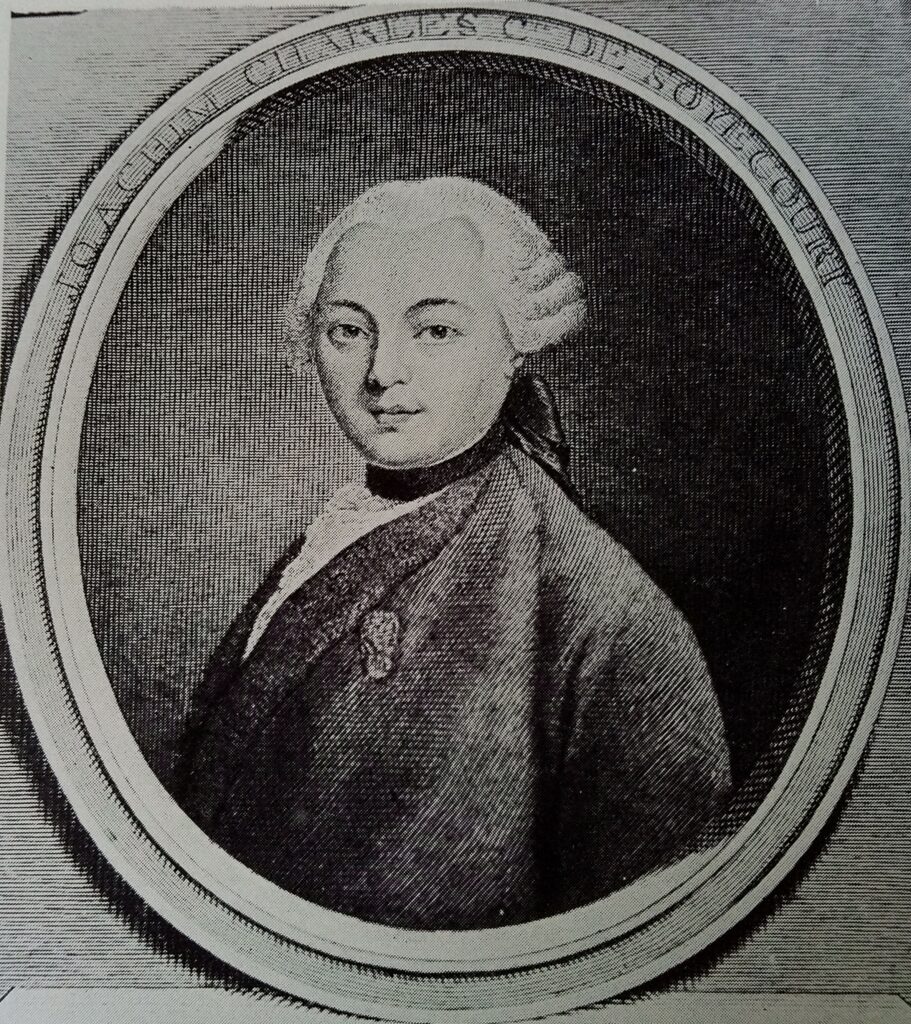

Un portrait nous montre la petite Camille de Soyecourt à huit ans : la fillette, des fleurs piquées dans ses cheveux blonds relevés à la mode du temps, porte gracieusement sur la main un oiseau, vraie princesse charmante de l’ancien temps.

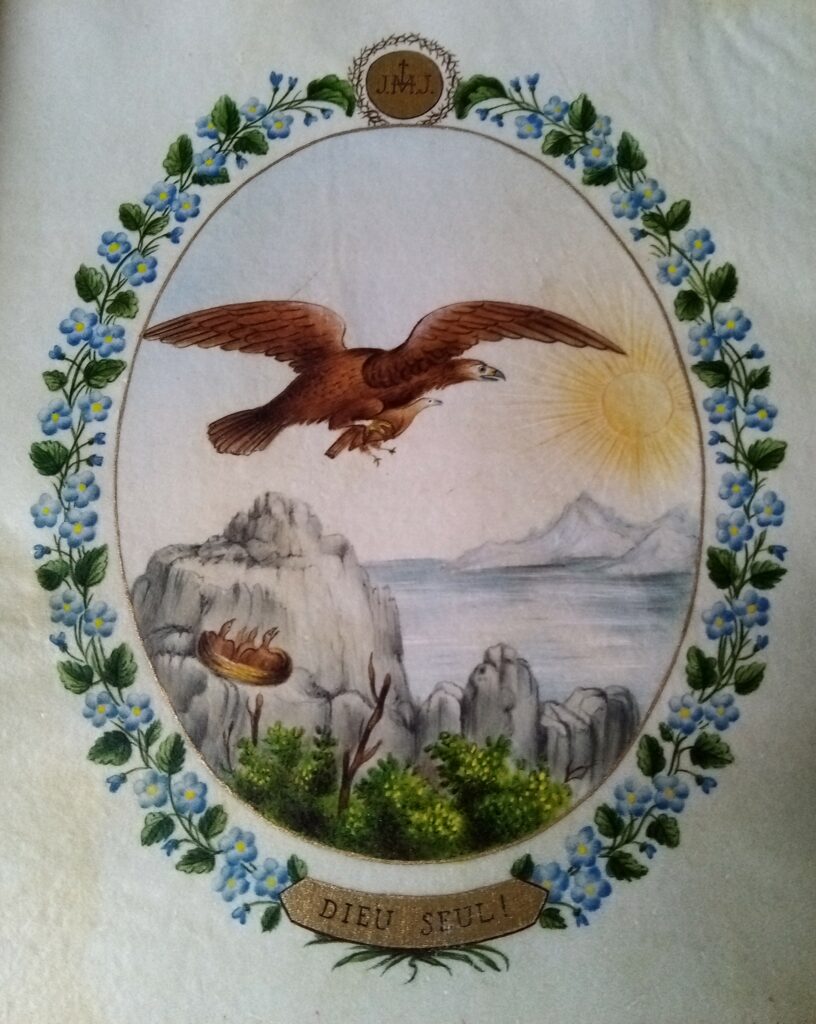

Qu’on ne s’y trompe pas pourtant : le refrain qui a bercé ses premières années, ce sont ces mots de sa mère : « Dieu seul est grand », à Lui d’abord appartient les âmes.

C’est pour garder ces âmes à l’abri de la séduction du monde brillant où ils vivent, que le comte et la comtesse de Soyecourt n’hésitent pas à se séparer de leurs enfants : à neuf ans, Camille rejoint ses sœurs à la Visitation. Trépignements, crise de larmes, rien n’y fait, et voici la petite princesse transformée en « petite bonne Sœur », ses cheveux blonds sacrifiés sans pitié. Premier brisement dans la vie de Camille ; cependant, elle sera heureuse à la Visitation.

Le jour de sa confirmation, elle entend le premier appel à la vie religieuse. Mais, nouveau déchirement : le comte de Soyecourt ne se résignant pas à ne voir ses filles que derrière les grilles, décide qu’elles termineront leurs études à l’Abbaye de Tresnel. Dans l’univers intérieur de Camille plane désormais la grande ombre triste et resserrante du jansénisme, qui a pénétré dans cette maison. La petite fille se débat contre l’angoisse qui l’étreint : « Je veux voir vos miséricordes, Seigneur, proteste-t-elle, lors même que vous me faites sentir tout mon indignité. » Années sombres, avec une belle éclaircie le jour de sa première communion, en la fête de Noël 1772. « Je mets en Vous mon espérance, Seigneur Jésus, écrit-elle à cette occasion, en Vous qui êtes venu me chercher, en Vous que j’aime uniquement… Vous vous donnez à moi, tout Dieu que vous êtes, je me donne à vous sans réserve. »

Camille sera religieuse, sa résolution ne faiblira pas. Elle triomphera de l’affection de ses parents, du mirage de ce monde brillant où ils la forcent à paraître, et elle entre au Carmel de la rue de Grenelle.

Le 24 juillet 1784, la séduisante « mariée » en habit de Cour, paniers, falbalas, devient une humble Carmélite vêtue de bure brune. On chuchote, dans tout ce beau monde de l’aristocratie, accouru pour assister à cette métamorphose, que sa santé n’y tiendra pas… Elle qui vivra jusqu’à quatre vingt onze ans !

Puis c’est la profession, la prise de voile. Dans le silence, la solitude, Sœur Camille partage la vie cachée et laborieuse de Jésus : « Je veux être sur la terre l’expression de la vie pauvre et anéantie de Jésus dans sa crèche et sur la croix », lit-on dans ses notes, et encore : « Tous mes instants doivent être partagés entre écouter Dieu, parler à Dieu, souffrir pour Dieu. »

Elle aime la retraite où elle vit, qui lui permet d’approfondir son intimité avec le Seigneur. « Vous, le plus beau des enfants des hommes, dit-elle, m’ensevelir avec Vous, voilà ma plus grande gloire. »

Les ténèbres du jansénisme se sont enfuies et la jeune religieuse vit l’âme dilatée, dans la lumière rayonnante de la dévotion au Sacré-Cœur. Ces sept années la préparent, sans qu’elle s’en doute, aux années terribles que la France va traverser.

1792… Dispersées dans le Paris hostile de la Révolution, les Carmélites par petits essaims continuent leur vie de prière et de pénitence, celle-ci accrue encore par la disette. Sœur Camille est nommée dépositaire du groupe réfugié rue Mouffetard, dont elle soutient le moral, communiquant à ses compagnes son indomptable énergie.

Le temps dont elle peut librement disposer, elle le passe auprès du Saint-Sacrement. « J’étais si peu apte au travail, dira-t-elle plus tard, que pendant que mes Sœurs profitaient des dernières lueurs du jour pour tirer l’aiguille, je m’enfuyais tout près de mon cher tabernacle. »

Mais le jour du Vendredi-Saint 1793, après une visite domiciliaire en règle,

c’est l’arrestation suivie de l’incarcération à la prison Sainte-Pélagie.

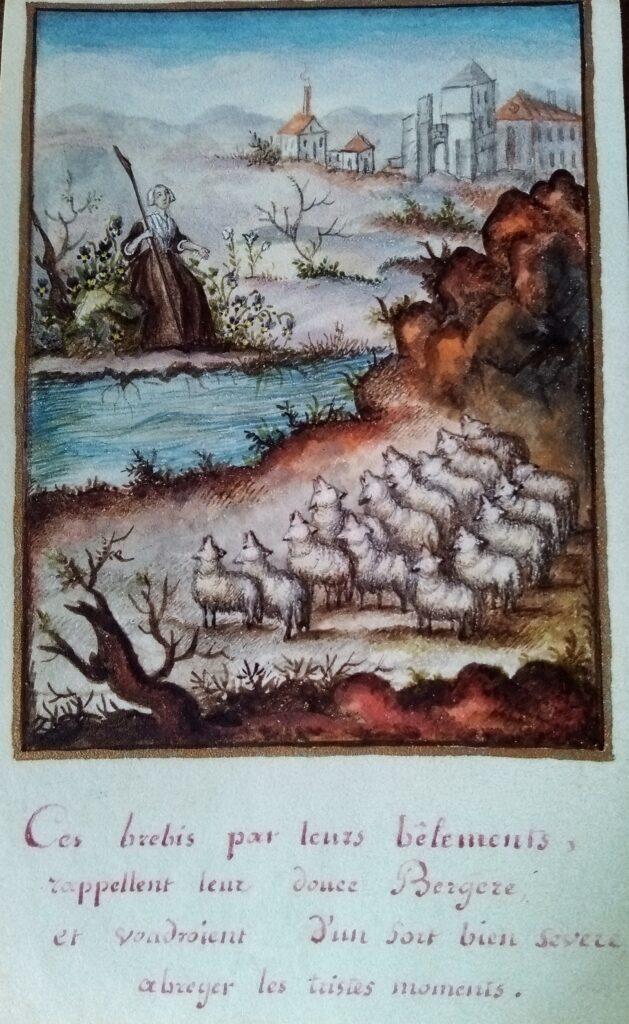

Image peinte par Mère Camille et retrouvée dans ses papiers

Là, au milieu des filles perdues, le Carmel continue, avec ses heures d’oraison, la récitation de l’office divin. C’est surtout à Sœur Camille que l’on en veut, à cause de la noblesse du nom qu’elle porte, et parce que l’on voit en elle l’instigatrice du « complot ». Pendant les interminables interrogatoires, le bon sens de ses réponses déconcerte ses juges. Veulent-ils suspendre la séance parce que l’accusée est prise d’un saignement de nez ? Point du tout. Demandant une cuvette et la plaçant sur ses genoux, Sœur Camille leur enjoint de continuer. Voici qu’on l’interroge sur des images du Sacré-Cœur trouvées dans ses papiers. « Ce sont des emblèmes contre-révolutionnaires », lui dit-on. « Le Sacré-Cœur m’est plus cher que la vie, affirme fièrement la Carmélite, et si au prix de ma mort j’obtenais qu’il soit plus connu et aimé, je m’estimerais trop heureuse. »

Enfin, après quarante jours d’incarcération, c’est la liberté. La liberté… mot étrange et ironique pendant cette sanglante terreur ! Le nom de Soyecourt pouvant compromettre ses compagnes, Sœur Camille est envoyée par sa Prieure chez ses parents, puis après leur arrestation, erre de gîte en gîte, cherchant à apaiser dans des oratoires clandestins, sa faim du pain eucharistique, plus tenaillante pour elle que la faim matérielle pourtant cruelle. Un jour, quelle aubaine, elle a réussi à se procurer de précieuses provisions : fruits, œufs, etc… Panier au bras, elle rend visite à quelques-unes de ses Sœurs. Croyant à un cadeau, celles-ci s’extasient, remercient… Trop heureuse de leur faire plaisir, Sœur Camille leur laisse tout son trésor en se gardant bien de révéler sa propre indigence.

Le 25 mars 1794, Madame de Soyecourt meurt à Sainte Pélagie. Quand à son père, Sœur Camille ne le reverra qu’une fois, de loin, au péril de sa vie, pendant la promenade des prisonniers enfermés aux Carmes. Puis c’est le décret d’exil des nobles. Réfugiée dans une ferme des Soyecourt aux Moulineaux, elle devient fermière modèle et se donne admirablement à son nouveau métier. Après des journées de labeur écrasant, elle s’astreint cependant à réciter Matines à l’heure de règle, car le Carmel vit toujours. Chaque semaine, bravant le danger d’une arrestation, elle rentre dans Paris pour se confesser, sous la sauvegarde d’un bonnet à cocarde tricolore.

Un jour, de sa chambre, elle entend la voix du crieur public annoncer la mise en vente des biens du « condamné Soyecourt. » Le choc, par trop rude, a une répercussion physique. De là, date la maladie de cœur dont elle souffrira toute sa vie. Le surlendemain, c’est la mort sur l’échafaud de sa sœur. Obligée de quitter les Moulineaux, elle se réfugie dans une masure où des prêtres réfractaires viennent bientôt célébrer la messe, puis erre ça et là, jusqu’au jour où la Convention décrète la liberté des cultes. Elle s’emploie alors de toute son ardeur, à restaurer des sanctuaires, entre autres la chapelle du séminaire du Saint-Esprit, et à réunir son Carmel dispersé.

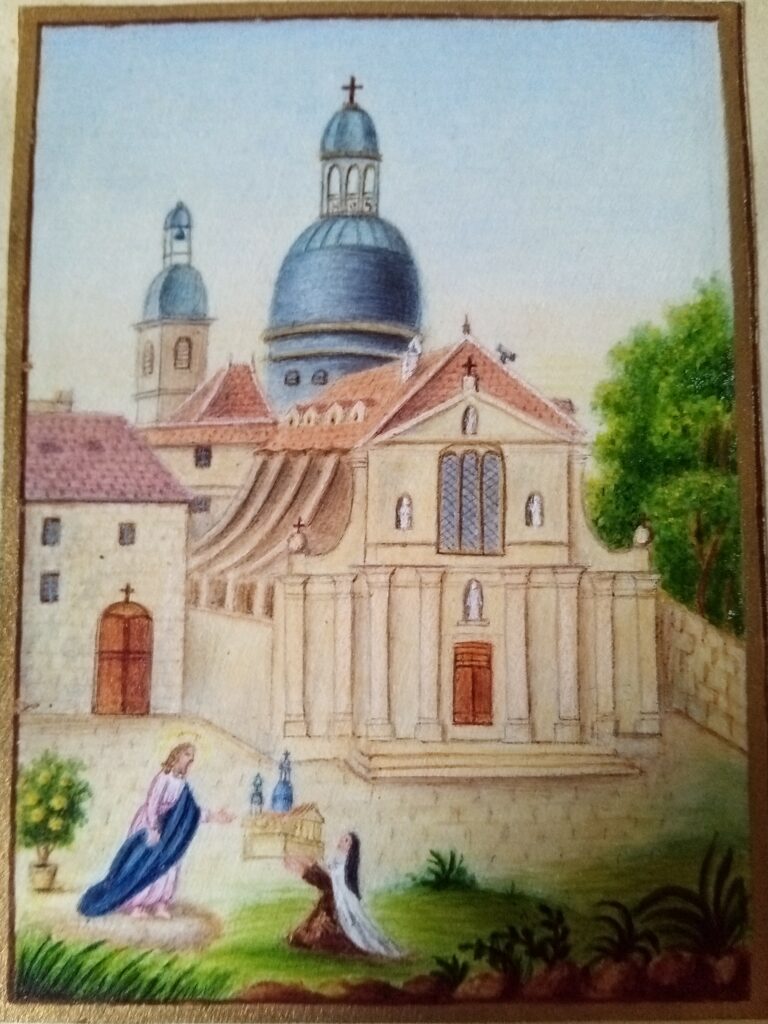

Image naïve, peinte par ses filles et offerte à Mère Camille en témoignage de reconnaissance

N’ayant pas émigré, elle devient héritière de la fortune de ses parents. On la presse de demander un indult qui lui permette d’en disposer en faveur du Couvent des Carmes, à sauver d’une ruine certaine. « Eh quoi, ne serai-je plus pauvre », proteste-t-elle. Devant la volonté de ses supérieurs et du Saint-Père, elle s’incline, non sans répugnance, et conclut l’achat. Les dégâts sont considérables, toute la maison remplie de décombres. Sœur Camille, dont la santé est si précaire qu’on ne lui donne pas trois semaines à vivre, se met en devoir de déblayer pour rendre la chapelle au culte, et après s’être assurée que ses frères en religion ne pouvaient reprendre leur couvent, y installe ses Mères et Sœurs.

Energiquement, elle défendra cette terre sanctifiée par les sang des martyrs de septembre, et elle voudra occuper la cellule habitée jadis par son père prisonnier.

Elue Prieure en 1800, elle est heureuse de puiser dans sa fortune pour accueillir les Carmélites sans monastère, relever les Carmels dispersés ou détruits, tendre la main aux misères les plus cachées. Mais les événements de l’histoire viennent la reprendre en leurs remous. 1809 : Napoléon, au faîte de sa puissance, annexe les Etats pontificaux, relègue le Pape à Savone. Malheur à qui s’oppose au maître de l’heure ! Les cardinaux exilés à Paris, qui ont refusé d’assister au mariage de l’empereur avec Marie-Louise, sont dépouillés de leur dignité, spoliés de leurs biens. Mère Camille, vraie fille de l’Eglise, s’empresse de les secourir, héberge deux d’entre eux aux Carmes. Elle fait tirer des copies de la bulle d’excommunication lancée par Pie VII contre l’empereur et aide à sa diffusion clandestine. C’est plus que suffisant pour irriter Napoléon.

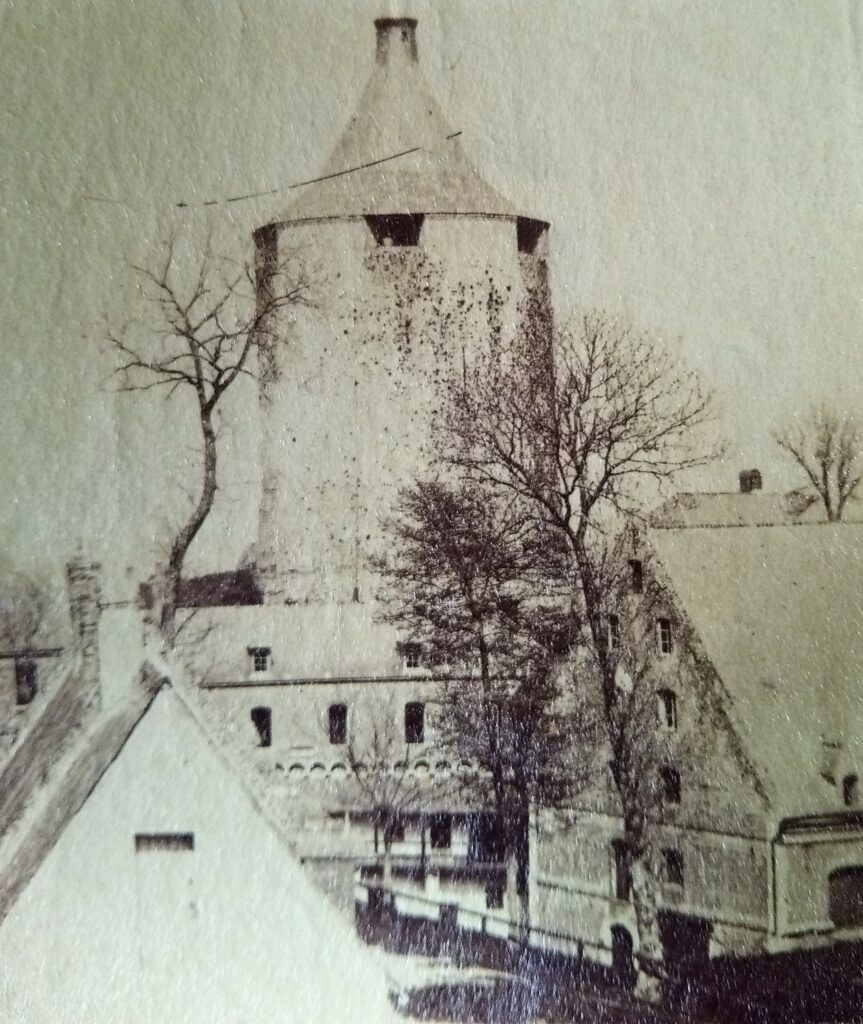

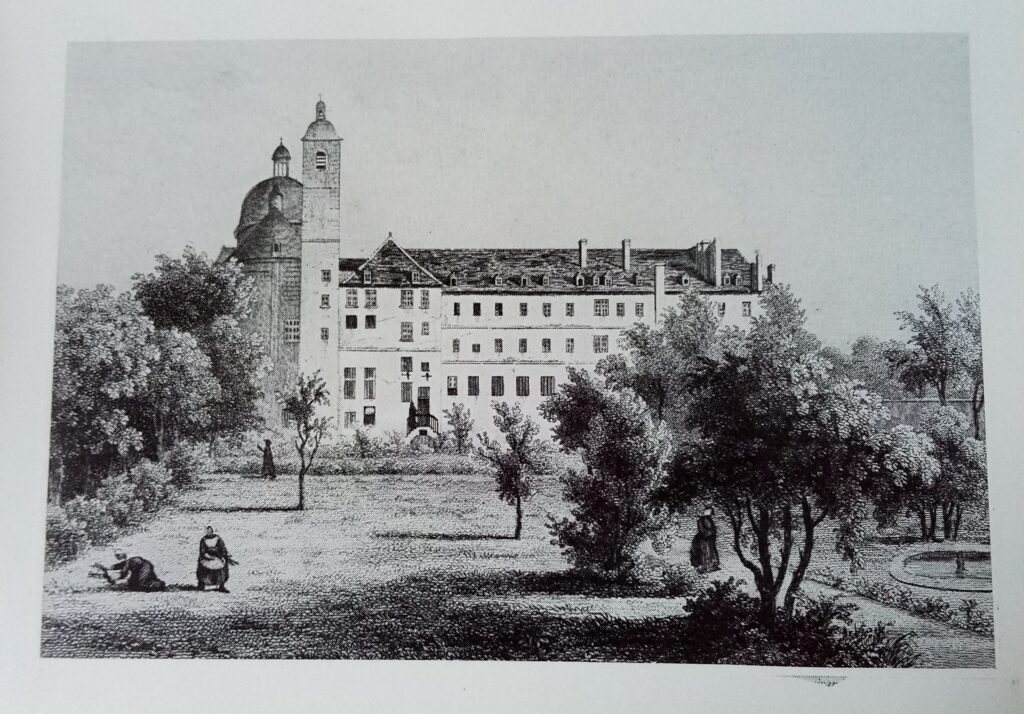

Donjon de la citadelle de Guise dont la vue impressionnait péniblement la pauvre exilée

Arrêtée, mise au secret, elle est exilée à Guise. « Mon Père, dit-elle angoissée en partant, au Père de Clorivière, je pars pour l’exil sans savoir quand il finira… » – « Ma fille, répond celui-ci qui connaît sa force d’âme, quand l’Ange du Seigneur avertit saint Joseph de fuir en Egypte, celui-ci ne lui demanda pas combien de temps il y resterait. »

Ses filles lui expriment leur peine et leur compassion par une nouvelle image peinte :

Arrivée à Guise, où elle est accueillie avec une sympathie admirative, elle y veut mener sa vie retirée de Carmélite. Abandonnant le bel appartement qui lui est préparé, elle demande asile aux Filles de la Charité. Elle pourra ainsi vivre plus près du tabernacle. Mère Camille appellera son exil son « petit Savone. » Dure est cette période, dure la séparation d’avec ses filles qu’elle sait en butte aux vexations de la police. Au plus fort de son délaissement, éprouvant une véritable agonie intérieure, elle s’écrie seulement : « Je baise et j’adore la main qui me frappe », et vaillante elle ajoute : « J’espérai contre toute espérance : contra spem in spem ». Une seule consolation lui est réservée : faire du bien aux malades de l’hôpital de Guise où elle a sa chambre. Ses largesses dépassent-elles ce qui serait raisonnable ? « Voilà, ma fille, que vous avez encore fait des vôtres » bougonne la supérieure, Sœur Vincent, qui au fond a un cœur d’or et l’aime avec vénération.

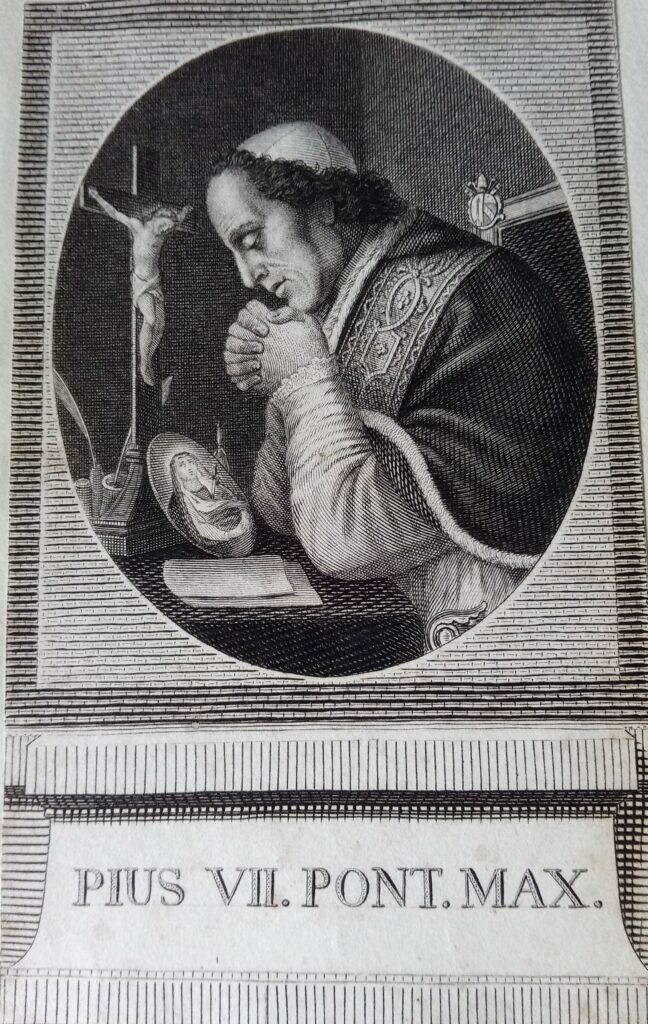

Sa santé s’affaiblissant de plus en plus, on lui rend la liberté. En quittant Guise, elle s’arrête à Fontainebleau où se trouve interné Pie VII. Le Saint-Père a entendu parler d’elle par les cardinaux noirs qui la nomment affectueusement entre eux : « la mère des tribulés. » Il l’accueille avec joie, la communie de sa main, l’entretient longuement, la conduit lui-même à une table dressée et lui présente un plat : « Je veux, ma fille, dit-il, que vous puissiez dire que vous été servie par la main d’un Pape. » Pour finir, il lui donne le beau calice, conservé précieusement par ses filles, avec lequel il vient de célébrer la messe. Qu’on imagine l’émotion et la joie du revoir au Carmel de la rue de Vaugirard ! Tout renaît à l’espérance d’ailleurs. De l’Empereur plus conciliant, on obtient le rétablissement de la clôture et de l’habit religieux. « Du moment que l’empire n’est pas en jeu, il n’est pas prudent de discuter avec Madame de Soyecourt », dit-il lui-même.

Gravure d’époque de sa Sainteté Pie VII

Désormais, si les remous des événements, en 1830 et 1848, viennent battre encore aux portes de son couvent, ils laisseront Mère Camille mener sa vie solitaire, sauf quelques restaurations de Carmels qui nécessiteront sa présence. Son âme a grandi sous l’épreuve : non seulement elle n’a rien perdu du recueillement et de l’esprit de solitude propres à sa vocation, mais elle a acquis un trésor de vie intérieure capable de défier tous les événements. « J’étais entrée aux Carmélites pour être éteinte dans le souvenir des hommes, disait-elle, Dieu m’a conduite par une voie toute opposée à celle que je m’étais choisie. »

Mais elle aura encore à lutter pour défendre la chère maison des Carmes. Ne veut-on pas en 1830, la contraindre à enlever la croix du clocher ? « Tout l’édifice s’écroulera, riposte-t-elle, avant que je permette que la croix soit arrachée de son sommet ! »

La maison des Carmes (aujourd’hui l’Institut Catholique)

En 1848, on la presse de se mettre à l’abri : « Viennent fondre tous les maux, » répond-elle, « je suis résolue d’affronter toutes les injures des ennemis de l’ordre s’ils m’attaquent dans ma dernière retraite, plutôt que de la quitter par prudence humaine » et elle ajoute : « Ne craignons rien, si Dieu permet à l’enfer de secouer les portes de son Eglise, c’est afin de réveiller ses enfants et de les rendre plus fervents. »

Cette fermeté la caractérise toute entière, fermeté grâce à laquelle, contre vents et marées, elle a été fidèle à l’esprit du Carmel, fermeté avec laquelle elle veut y voir ses filles fidèles. « La règle, la règle avant tout, s’écrit-t-elle, la règle partout, sans adoucissement et sans trêve. Oh, mes Sœurs, que la maison s’ébranle et croule, mais que la règle reste la dernière debout. » Elle n’est en cela que l’écho de sainte Thérèse, qui au moment de mourir, elle qui en savait tant sur la vie intérieure, se refusa à dire autre chose à ses filles que ces mots : « Gardez bien votre règle et vos constitutions, je vous le demande pour l’amour de Dieu ».

Par Mère Camille, il n’y a nulle coupure entre le Carmel de la rue de Grenelle et le Carmel d’après la Révolution, nulle coupure, car elle sut sauvegarder l’essentiel, la vie de prière et de sacrifice. « Je suis Carmélite, disait-elle, pour souffrir d’esprit et de corps tout ce que Dieu voudra. » Cet esprit de sacrifice va la soutenir dans un dernier déchirement : l’abandon volontaire du cher Couvent des Carmes. A partir de ce moment, ses forces déclinent. « Mes journées se passent à souffrir et à offrir » dit-elle. Elle meurt le 9 mai 1849 à près de quatre vingt douze ans. Elle repose dans la crypte de la chapelle des Carmes parmi seize de ses Sœurs.

« Grande et très grande figure » a dit d’elle le cardinal Baudrillart, « semblable par bien des traits à telles individualités hommes et femmes, religieux ou religieuses, que l’Eglise du Moyen Age a élevé sur les autels. »

Pensées de Mère Camille

– La carmélite est l’épouse de Celui qui s’offre perpétuellement à son Père dans un sacrifice qui n’a d’interruption ni le jour, ni la nuit. Il s’est offert une seule fois sur la croix, mais à chaque instant de la journée, Il renouvelle son oblation, et suivant la parole inspirée, ses immolations, multiples en apparence, ne constituent qu’un seul et perpétuel holocauste. Tel doit être mon sacrifice. Un et irrévocable dans le don de moi-même, il doit être renouvelé par des actes successifs pour devenir avec celui de Jésus-Christ un seul et perpétuel sacrifice.

– Si la distance qui nous sépare de Dieu est infinie, Il daigne pourtant nous aimer ; si nos faiblesses sont grandes, son amour nous prévient ; si notre inconstance et nos infidélités nous font faire quelques chutes, sa tendresse nous relève et nous pardonne.

Cette image d’une des filles de Mère Camille n’aurait-elle pas pu

être peinte par la petite Thérèse ?

– Rien ne doit diviser l’attention d’une âme dans laquelle Jésus-Christ veut prendre ses délices.

– On n’est pas parfait pour exécuter beaucoup de choses, mais on le devient en agissant avec un grand amour.

– Qu’on ne vienne pas, à l’heure de la mort, me parler du peu de bien que j’ai fait, c’est Vous, Seigneur, qui êtes mon unique espérance !

Découvrir Soeur Aimée

© Tous droits réservés – Carmel Sainte Thérèse de Créteil